Su «Xilografia»: storia di un’«utopia grafica» del Novecento

Quando sul principio del Novecento il mondo cominciava a conoscere un nuovo modo di fare arte attraverso la fotografia, ci fu chi, quasi in un gesto dal sapore reazionario, decise di tornare al passato, riportando in voga una tecnica decorativa che aveva avuto la sua miglior stagione tra Quattrocento e Cinquecento: la xilografia.

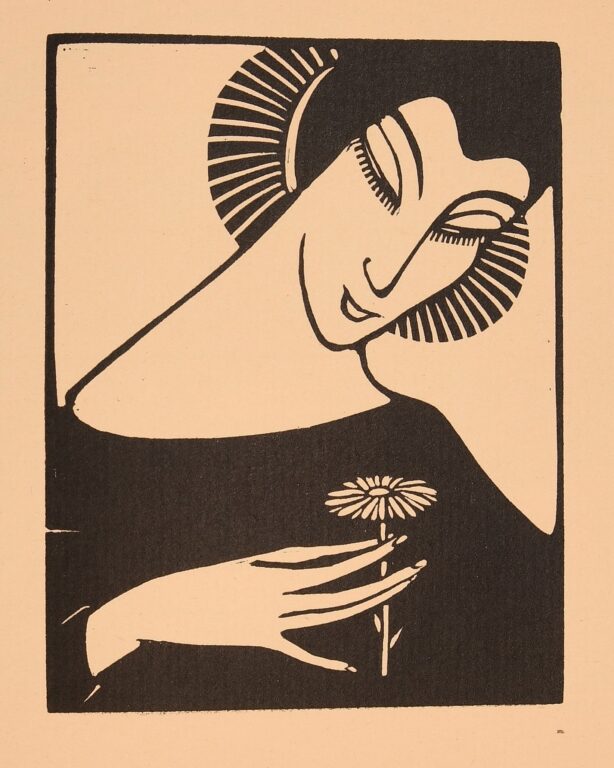

La xilografia si esprime attraverso un pezzo di legno piallato e inciso, sgorbiato con bulini affilatissimi che estraggono riccioli biondi. Trucioli filiformi che, uscendo dalla loro dimora, rilasciano il significato e la forma. Gli strumenti del mestiere sono costretti a un percorso netto, impeccabile, perché qualsiasi errore annullerebbe l’intero lavoro svolto. La xilografia è la tecnologia più arcaica che la stampa possa vantare […] la carta bianca, sotto il peso del torchio, accoglie l’impronta del legno come trattenendone l’ombra, orma e anima, rovescio e specchio di quel che la mano ha compiuto[1].

Il ritorno di questa antica arte si collocava sulla scia di un più ampio movimento di rinascita delle arti applicate e delle arti grafiche che aveva preso piede in Europa a partire dal XIX secolo. Oltre alle esposizioni nazionali e internazionali, furono soprattutto riviste come l’inglese “The Studio”, la francese “Revue Blanche”, la tedesca “Jugend” e la viennese “Ver Sacrum” a veicolare un nuovo modo di intendere e fare arte.

In Italia una svolta importante nel campo dell’arte xilografica fu rappresentata dalla nascita del “Leonardo”, rivista fondata nel 1903 a Firenze da Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini, con la collaborazione di Adolfo De Carolis e Giovanni Costetti. In particolare fu De Carolis che attraverso le pagine di questa rivista intraprese la propria personale sfida di avviare un progetto di rinascita della tradizione xilografica italiana del Cinquecento. L’utilizzo di questa antica arte si legava al tentativo di costruire un nuovo stile nazionale classico. Attorno a De Carolis andò pian piano a formarsi una giovane schiera di incisori sul legno, la stessa che poi si impose nel panorama nazionale e internazionale tra il 1906 e il 1930.

Ma più del “Leonardo”, il principale veicolo di diffusione e conoscenza della xilografia in Italia a inizio Novecento fu “L’Eroica” (1911), rivista fondata e diretta da Ettore Cozzani alla quale, a partire dal quarto numero, cominciò a collaborare anche De Carolis. Quest’ultimo ebbe modo di presentare oltre ai suoi lavori anche quelli dei suoi collaboratori.

Nel frattempo ci furono due importanti esposizioni, quella di Levanto del 1912, la prima esposizione italiana di xilografia, e l’Esposizione d’incisione italiana tenutasi a Londra nel 1916, occasione che segnò la definitiva rinascita della xilografia d’invenzione e che le garantì uno spazio paritario al fianco delle altre arti. Il 1916 fu però anche l’anno che segnò la chiamata alle armi di numerosi artisti italiani, momento storico che avrebbe potenzialmente potuto sancire il tramonto di questa stagione artistica, ma così non fu.

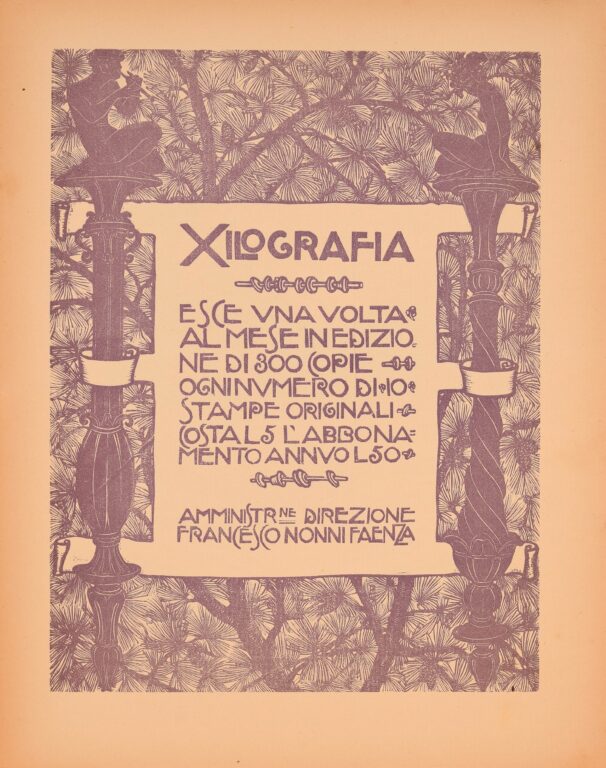

Infatti, nel 1924, quando la fase più vitale dell’arte silografica si era ormai conclusa, Francesco Nonni, fondò la rivista “Xilografia” che, insieme a “L’Eroica” di Cozzani – alla cui costituzione lo stesso Nonni aveva partecipato – è considerata la principale pubblicazione sull’argomento. Nonni era un colto ed elegante artista, attivo nel campo della xilografia, della pittura e anche della ceramica, allievo prima di Domenico Beccarini e poi di Adolfo De Carolis, che riuscì a compiere questa impresa dalla provinciale Faenza, grazie alla solida rete di rapporti costruiti nel corso della sua esperienza professionale. Il primo numero di “Xilografia” apparve nel gennaio del 1924: la nuova rivista si presentava come un fascicolo contenente unicamente xilografie originali, accompagnate da un indice introduttivo con i titoli delle opere e i nomi dei rispettivi artisti. La rivista accoglieva i migliori talenti artistici emersi in Italia nelle prime decadi del Novecento, divenendo quindi «un monumento alla xilografia e al suo glorioso passato pubblicando legni incisi in anni precedenti e all’epoca già molto noti»[2].

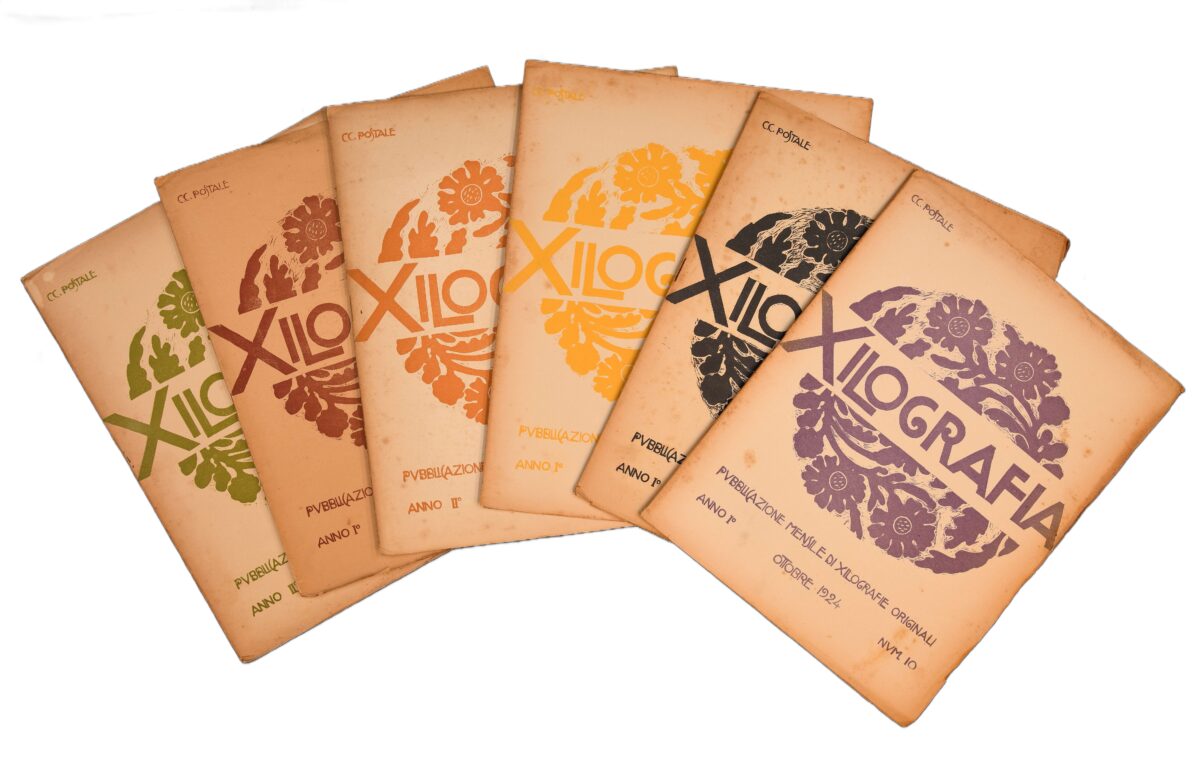

“Xilografia” veniva pubblicata mensilmente, stampata in 300 esemplari presso lo stabilimento tipografico dei Fratelli Lega. Nel suo aspetto si presentava con grande semplicità ed eleganza: in copertina il titolo, essenziale e minimale, accompagnato solo da alcune decorazioni, si ripeteva uguale mese per mese, variando solo nell’utilizzo del colore (rosso, arancio, verde, blu, bordeaux, giallo, ruggine e nero).

Destinata a un elitario pubblico di bibliofili e cultori della materia, la rivista incontrò dapprima un «ficcante»[3] giudizio critico del Cozzani, il quale – ribadendo il primato de “L’Eroica” nella rinascita dell’arte xilografia – ammoniva Nonni di guardare al passato di una stagione ormai conclusa, e auspicava invece, speranzoso, alla nascita di qualcosa di nuovo. Altri invece furono i giudizi più nettamente positivi, solo per citarne alcuni: la recensione comparsa sulla rivista londinese “The Studio” e gli scritti di Francesco Sapori dalle pagine della “Nuova Antologia”.

L’esperienza editoriale di “Xilografia” si concluse dopo due anni di pubblicazioni, nel 1926. La cifra stilistica peculiare di questa rivista fu senza dubbio nella sua veste tipografica, cioè nella capacità di presentarsi sempre uguale a sé stessa nella copertina, con la sola variante del colore, e quindi di risultare un prodotto riconoscibile sul mercato editoriale. Inoltre, un altro aspetto da evidenziare è la capacità che ebbe Nonni di “erigere” con “Xilografia” un monumento a questa antica arte: la lungimiranza di presentare nello stesso fascicolo sia gli artisti più famosi e rinomati in questo campo, sia i giovani talenti ancora sconosciuti che volevano affermarsi nel mondo dell’arte.

Tra gli incisori di primo piano che vi parteciparono segnaliamo: Bruno da Osimo, riconoscibile per il suo intimo lirismo religioso, Giannetto Malmerendi per il suo stile eclettico, Luigi Servolini per il taglio classico e formale, e poi Diego Pettinelli, Mino Maccari, Lorenzo Viani e tanti altri.

Lo stesso Nonni e lo stesso De Carolis erano soliti pubblicare propri lavori sulla rivista, in alcuni casi si trattava di opere realizzate ad hoc, in altri, di ripubblicazioni di progetti precedenti. Il successo della rivista si può riscontrare anche attraverso le “candidature” spontanee di giovani artisti che chiedevano di pubblicare i propri elaborati. È il caso di Giorgio Pianigiani, all’epoca poco più che ventenne, che in una lettera datata al gennaio 1924 domandava a Nonni «potrei io giovane pittore e xilografo romano, non possidente un nome illustre rispondere all’appello e contribuire modestamente ad ornarla con qualche mio legno»[4]. Al direttore piacquero molto i lavori di Pianigiani e nel biennio ’24-’26 pubblicò ben sedici delle sue incisioni. L’altro nome di un giovane neofita della xilografia, dedito all’incisione sul legno solo a partire dal 1920, è quello di Giuseppe Haas Triverio. Inoltre, va menzionata la scelta di Nonni, a quel tempo quasi avanguardista, di pubblicare anche artiste donne, è il caso della danese Ebba Holm, che divenne un’attiva collaboratrice della rivista.

L’utopistica stagione di “Xilografia” si concluse nel dicembre del 1926 con la pubblicazione in tre anni di 360 incisioni. Nel 2017, una mostra tenutasi a Rimini, è stata occasione per l’esposizione di 143 opere di notevole qualità a testimonianza di questo straordinario risultato.

Tra i materiali custoditi presso le Collezioni Speciali della Biblioteca di Milano compaiono dieci dei trentasei numeri della rivista, appartenuti al professore e critico d’arte Luciano Caramel, il cui fondo è giunto in donazione alla Biblioteca di Milano e che, dopo la conclusione dei lavori di catalogazione, sarà reso disponibile per la consultazione.

____________________

- A. Bigi Iotti (a cura di), Xilografia (1924-1926). L’utopia grafica, Catalogo della mostra, Rimini, NFC Edizioni, 2017, p. 7.

- Ivi, p. 16.

- Ivi, p. 17.

- Ivi, p. 18.