Quando Flaiano diventò «un marziano a Roma»: la disastrosa prima al Teatro Lirico di Milano

«Difatti col nostro pubblico, fino ad oggi, ci siamo incontrati soltanto nel successo: il successo è stato finora il nostro fine, ma anche il nostro limite»: così scrivevano l’attore Vittorio Gassman e il regista Luciano Lucignani nelle pagine introduttive all’Adelchi dei “Quaderni del Teatro popolare italiano”, edito da Einaudi nel 1960[1]. Nel febbraio di quell’anno si tenne infatti la rappresentazione dell’opera nel Parco dei Daini a Roma, dove l’itinerante Teatro popolare italiano (Tpi) aveva per la prima volta piantato le tende: i “Quaderni” erano infatti collegati direttamente all’attività del Tpi, uscendo in concomitanza con gli spettacoli ivi rappresentati, raccogliendone i testi, «l’inquadramento critico», «le note alla regia, alle scene, alle musiche», e registrando al contempo le attività del Teatro-studio, laboratorio destinato alla preparazione degli attori[2]. Li descrive così ne I Quaderni del Tpi come strumento di cultura popolare lo sceneggiatore e drammaturgo Luciano Codignola, terza mente dietro l’innovativo sistema teatrale.

Ritornando però alle parole di Gassman, si può dire, a posteriori, che i timori si palesarono ben presto infondati: il “limite del successo” è stato superato infatti poco dopo, quando il Tpi mandò in scena il suo terzo spettacolo, Un marziano a Roma.

La commedia, scritta su commissione da Ennio Flaiano riadattando il breve racconto satirico pubblicato già su “Il Mondo”, fu rappresentata per la prima volta al Teatro Lirico di Milano il 23 novembre 1960. L’attrice Ilaria Occhini descrive la prima come «il fiasco più memorabile nella storia del teatro italiano», e poi aggiunge: «Al termine della rappresentazione ci fu una specie di insurrezione del pubblico contro di noi, contro Vittorio [Gassman], contro Flaiano […]. Vittorio ed Ennio salirono sul palcoscenico per dibattere con quel pubblico, ma ricevettero solo insulti»[3].

Sembra quasi che gli spettatori avessero appreso così bene la lezione del nuovo Teatro da volerne fare parte, omologandosi a quel gruppo di «voci» che, a chiusura del settimo ed ultimo quadro della commedia, dileggiano il protagonista – un marziano atterrato con la sua astronave in una Roma estiva, a fine maggio, e diventato poi, entro la fine di dicembre, un perfetto membro dell’élite capitolina, un annoiato banchettatore – con una pernacchia ed «uno stridulo suono di tromba», «comico, straziante, offensivo, modulato di fiorettature»[4].

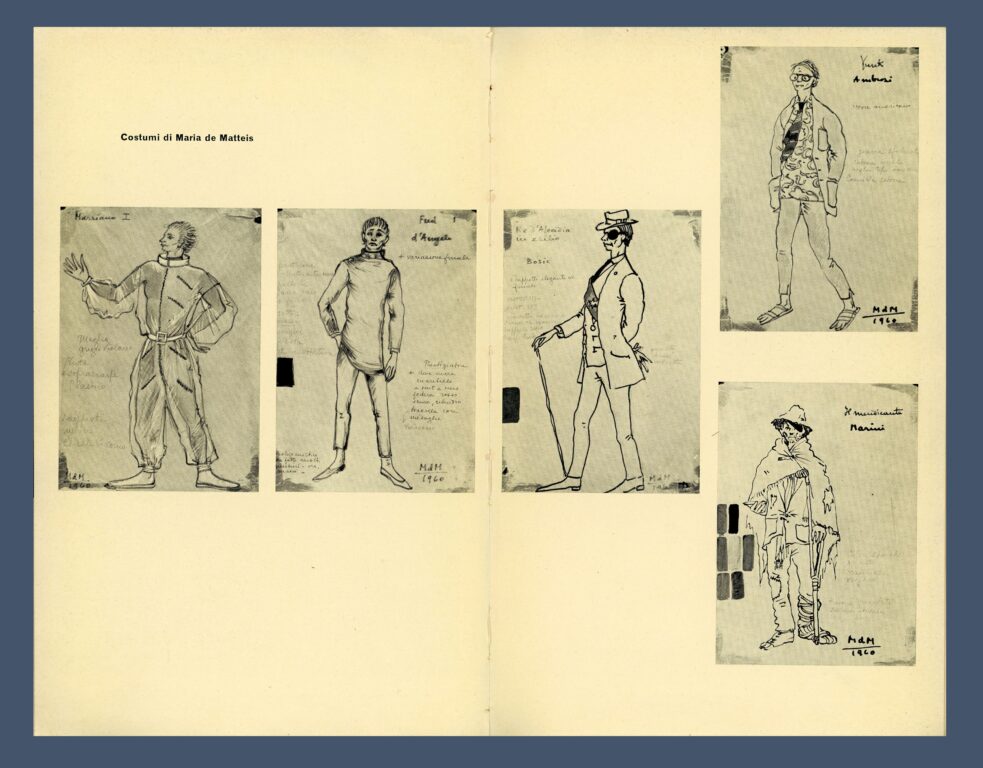

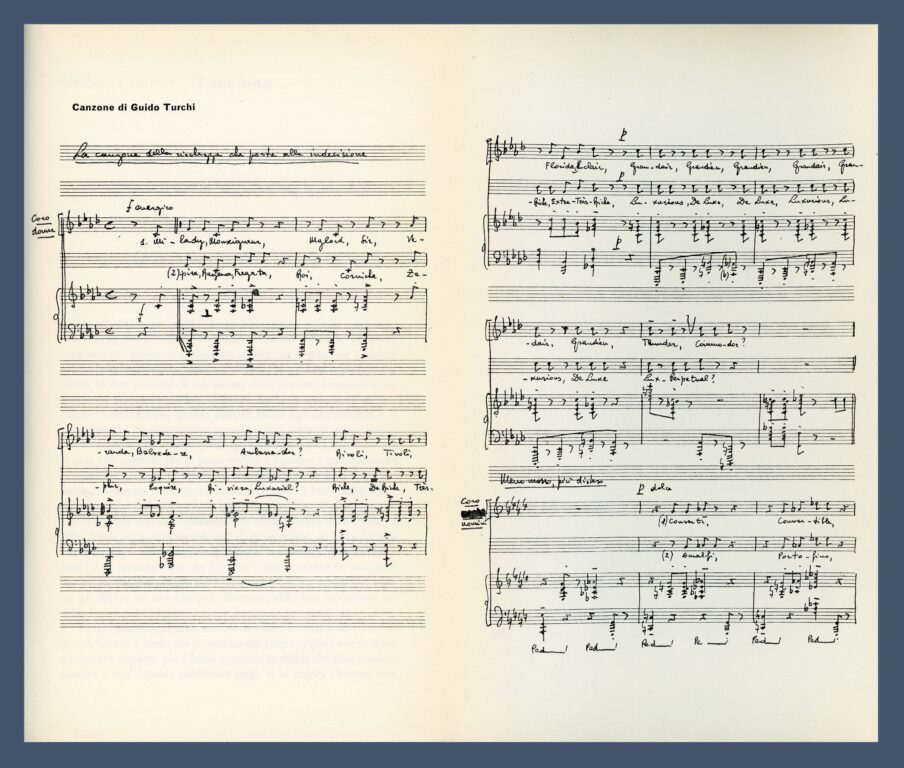

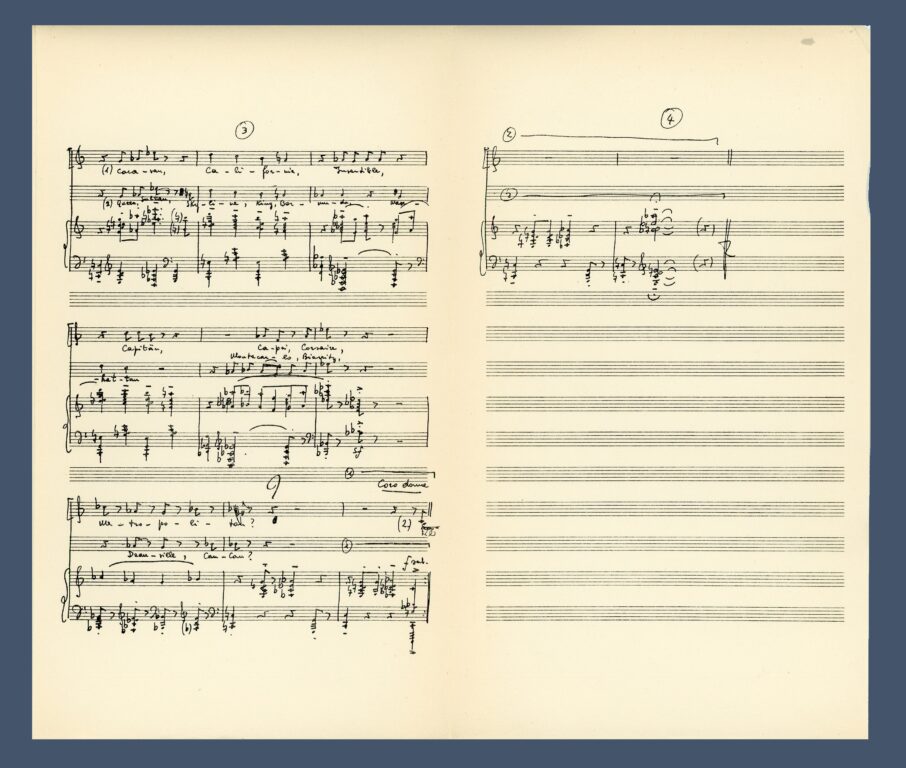

Occhini ricorda anche le esatte parole pronunciate da Flaiano a conclusione di quella tragica giornata: «Flaiano, alludendo a se stesso e al suo fallimento come autore, se la cavò amaramente con una delle sue battute: “L’insuccesso mi ha dato alla testa”»[5]. A queste parole, dette a caldo e per sdrammatizzare, deve essere seguita però una lunga riflessione, come registra un altro documento: nel carteggio di Luciano Codignola, conservato nel Fondo Luca Codignola-Bo della Biblioteca di Milano dell’Università Cattolica, tra le lettere inviate da Flaiano, una, risalente al 5 dicembre 1960, esprime un profondo e serio rammarico per l’insuccesso[6]. Più che del flop, gli dispiace per Gassman e gli altri attori, che dovranno rimettersi «al penso dell’Adelchi», ma anche per coloro – i «nemici», scrive – che cantano vittoria. Passando in rassegna le possibili ragioni per l’insuccesso, Flaiano addita sé stesso, il ricordo della Dolce vita di Fellini che richiama e quell’«aria di Roma» che permeano il Marziano, elementi che lo stesso Codignola nomina nelle prime righe delle pagine introduttive del “Quaderno”[7]. Punta anche il dito contro «quell’apparato da musical» in cui è inscritta la commedia: potrebbero davvero essere quei nove inserti musicali – ovvero canzoni, lamenti e strofe, da Il lamento del tabaccaio a Le strofe della stampa indiscreta a La canzone della ricchezza che porta all’indecisione – distribuiti lungo i sette quadri, ad aver indotto il pubblico alla rivolta? Tuttavia, e nonostante quanto scritto nella lettera, la Nota lasciata da Flaiano nella riedizione del Marziano del 1971 esclude categoricamente questa opzione: l’opera è infatti dedicata proprio a Guido Turchi, autore delle «bellissime svagate musiche delle canzoni, purtroppo condannate all’oblio nel bel naufragio dello spettacolo»[8]. E forse nel torto non credette di starci neanche lui, se conclude la lettera chiedendo a Codignola altre dieci copie del Marziano: le sue venti le ha già distribuite a critici e amici affinché si rendano conto che, in fondo, l’opera «non è tanto infame».

____________________

- A. Manzoni, Adelchi, “Quaderni del Teatro popolare italiano”, Einaudi, 1, 1960, p. 3.

- L. Codignola, I Quaderni del Tpi come strumento di cultura popolare, in A. Manzoni, Adelchi, op. cit., p. 178. Parla diffusamente del programma del Teatro-studio Vittorio Gassman in due pagine del «Sipario», qui basterà riportarne l’origine e il fine: «Il principio è proprio questo, di non dare per scontato nessuna formazione generica, ma rigorosamente controllarne il valore, e saggiarne l’adattabilità alle individuali esigenze, e soprattutto allargarne i limiti, cercando altrove o più a fondo», con il fine di ampliare la tecnica, renderla «più inconscia e automatica» e quindi di applicarsi «ai problemi dell’interpretazione con maggiore libertà e più autorizzata fantasia» (V. Gassman, Nasce il Teatro popolare italiano, in “Sipario”, n. 166, 1960, pp. 7-10).

- I. Occhini, La bellezza quotidiana, Rizzoli, 2016, pp. 70-71.

- E. Flaiano, Un marziano a Roma, “Quaderni del Teatro popolare italiano”, 3, Einaudi, 1960, p. 113.

- I. Occhini, La bellezza quotidiana, op. cit., p. 71.

- Il fondo è frutto di tre diverse donazioni effettuate dal professor Luca Codignola-Bo a partire dal 2015: è nella seconda, risalente al 2022, che sono contenute le carte archivistiche riguardanti l’attività del padre, Luciano Codignola, sceneggiatore, drammaturgo, direttore della Biblioteca aziendale Olivetti di Ivrea dal 1952 al 1963.

- «Ennio Flaiano conosce bene la noia di Roma, l’illustre implacabile noia di Roma, ci vive dentro, ne è una delle vittime, ma ad essa deve anche, come Scipione Moravia Fellini, piú di uno stimolo fantastico, che hanno poi fruttato cose come il Diario notturno e la Dolce vita» (L. Codignola, A proposito di un marziano, in E. Flaiano, Un marziano a Roma, op. cit., p. 1). Lo stesso scrive Occhini: per lei, il Flaiano del Marziano è stato esattamente lo sceneggiatore della «Roma della Dolce Vita, fatua e barocca come quella felliniana» (I. Occhini, La bellezza quotidiana, op. cit., p. 71).

- E. Flaiano, Un marziano a Roma e altre farse, Einaudi, 1970, p. 221.