Letteratura e Resistenza: il caso di «Fontamara» di Ignazio Silone

Che fare?

Dopo tante pene e tanti lutti,

tante lacrime e tante piaghe,

tanto odio, tante ingiustizie e

tanta disperazione,

che fare?

(Ignazio Silone, Fontamara)

Nel 2025, in occasione del centoventicinquesimo anniversario della nascita di Ignazio Silone (Pescina, 1900 – Zurigo, 1978), è doveroso rendere omaggio a un autore che visse un’esistenza davvero travagliata, così come complesse furono le vicende editoriali del suo romanzo più famoso, Fontamara.

Secondino Tranquilli, questo il vero nome di Silone, nacque il 1° maggio 1900 in una piccola località dell’Abruzzo, Pescina. L’infanzia venne segnata prima dalla precoce perdita del padre, nel 1911, e poi dal violentissimo terremoto che colpì la Marsica nel 1915, provocando migliaia di morti e immani danni. Della famiglia Tranquilli sopravvissero solo Secondino e il fratello minore Romolo.

A causa delle condizioni ormai disagiate e grazie all’interessamento di alcuni parenti, i due fratelli Tranquilli, dopo varie vicissitudini, vennero accolti da don Luigi Orione presso il collegio che il sacerdote ed educatore gestiva a Sanremo. Nel 1917 Silone maturò la sua scelta politica. Abbandonò gli studi e la protezione di don Orione e si iscrisse, a Roma, all’Unione Giovanile Socialista. Quando qualche anno dopo, nel 1921, a Livorno nacque il Partito Comunista d’Italia, guidato da Gramsci e Bordiga, Silone ne fu uno dei membri fondatori. Insieme alla sua compagna di quegli anni, Gabriella Seidenfeld, Silone viaggiò in Italia e all’estero, portando avanti un’intensa attività politica e giornalistica ma, alla fine del 1922, in seguito all’avvento al potere del Fascismo nel nostro Paese, venne incarcerato per attività sovversiva. Rimesso in libertà nel 1923, continuò a viaggiare, svolgendo di volta in volta le missioni assegnategli dal Partito: prima a Berlino, poi in Spagna[1], dove rischiò più volte di essere arrestato, infine a Parigi, dove si fece presto notare, finendo per essere estradato in Italia.

Dal 1926 nel nostro Paese il Partito Comunista era stato costretto alla clandestinità e, dopo numerose nuove traversie, a partire dal 1929 Silone si trovava in esilio in Svizzera. La stesura di Fontamara avvenne tra il 1929 e il 1930 nel sanatorio di Davos, dove l’autore era in cura per una malattia polmonare.

La trama del romanzo è strettamente legata sia alle vicende autobiografiche dell’autore, sia alle vicende politiche che l’Italia stava vivendo in quei difficili anni. Il narratore, un uomo che si trova da alcuni anni in esilio in Svizzera (e nel quale non è difficile riconoscere lo stesso Silone), racconta di essere venuto a conoscenza delle tragiche vicende accadute a Fontamara (un immaginario borgo della Marsica, ricalcato sui luoghi natali dell’autore) quando, rincasando, trova ad attenderlo sulla porta di casa una famiglia di suoi compaesani, marito, moglie e figlio, fuggiti dall’Italia e giunti fin lì per raccontargli le terribili vicende accadute nel villaggio durante la sua assenza. La narrazione passa più volte dalla voce del padre, a quella della madre e a quella del figlio, che si alternano nel raccontare. I tragici avvenimenti di Fontamara, borgo abitato prevalentemente da contadini poveri, i cosiddetti “cafoni”[2], prendono avvio con il distacco della corrente elettrica, a causa del mancato pagamento delle bollette da parte degli abitanti, ripetutamente avvisati. Subito dopo quest’evento, i cafoni vengono raggirati dal cavalier Pelino che li costringe con l’inganno ad apporre le loro firme in calce a un documento in bianco, millantando una fantomatica petizione che andrebbe a loro favore. In realtà, gli ignari fontamaresi stanno firmando in bianco l’autorizzazione a deviare un corso d’acqua dai loro campi a beneficio dei possedimenti del cosiddetto Impresario, un losco e facoltoso uomo d’affari colluso con il regime. Per cercare di porre rimedio all’inganno subito, i cafoni incappano in un nuovo imbroglio, ordito ai loro danni dall’avvocato Don Circostanza, che fingendo di aiutarli fa invece, nuovamente, il gioco dell’Impresario e dei suoi alleati politici. La situazione va via via precipitando in un vortice di scherni e soprusi, che culminano quando alcune squadre fasciste fanno un’incursione nel paese e approfittando dell’assenza degli uomini, non ancora rientrati dal lavoro nei campi, violentano le donne e, successivamente, schedano tutti gli uomini come sovversivi. Berardo Viola, il fontamarese più forte, più tenace nelle sue convinzioni politiche e più colto e intelligente rispetto ai suoi compaesani (sicuramente ispirato alla figura del fratello Romolo, e alle sue vicissitudini esistenziali e politiche)[3], dopo aver cercato di allontanarsi da Fontamara in cerca di lavoro viene arrestato e torturato a morte, ma viene diffusa la voce che si sia suicidato in carcere. I compaesani, scioccati dalla notizia, fondano il giornale Che fare? in cui denunciano i soprusi subiti dai fascisti e la morte di Viola, ma una squadra di Camicie nere giunge in paese uccidendo quasi tutti, tranne pochi abitanti, tra i quali vi sono i tre che raggiungono fortunosamente la Svizzera per narrare le vicende a Silone, che si incarica di tramandarle affinché non vengano dimenticate.

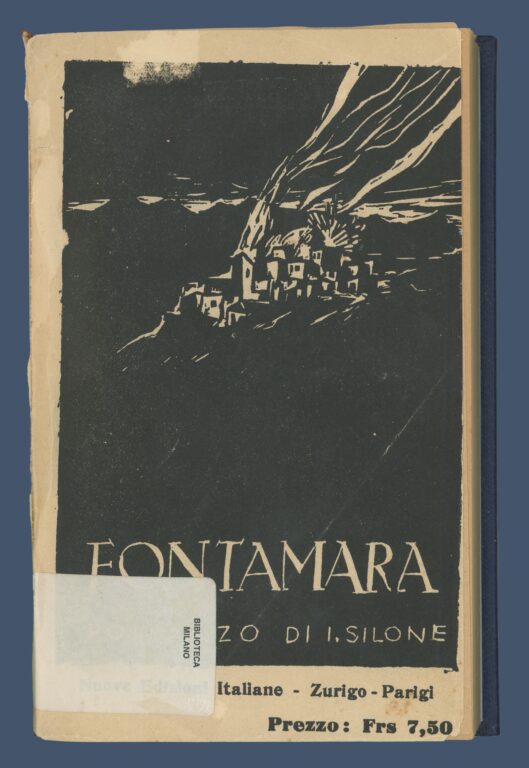

Veniamo ora alle complesse vicende editoriali di Fontamara. La prima edizione del romanzoavvenne nel 1933 a Zurigo. L’opera fu pubblicata in lingua tedesca[4] dalla Verlag Dr. Oprecht & Helbling AG[5]. Il primo novembre dello stesso anno vide la luce la versione in lingua italiana, stampata in Francia. Il volume riporta la seguente indicazione editoriale: Parigi-Zurigo, Nuove Edizioni Italiane, 1933. Dietro l’inesistente editore si celava lo stesso Silone, che pagò di tasca propria la stampa di un numero di copie piuttosto esiguo, di cui ancora oggi non si conosce l’esatta quantità.

Il clamore suscitato da Fontamara fu immediato. Non appena si diffuse la notizia della comparsa all’estero di questo romanzo di denuncia, le autorità fasciste inviarono emissari in Abruzzo per cercare di identificare il paese in cui si svolgono i fatti, ma senza mai riuscirvi. Nei mesi e negli anni immediatamente successivi, Fontamara ebbe un grandissimo successo, tanto che le traduzioni e le edizioni in lingue straniere si susseguirono rapidissime[6]: nel 1934 videro la luce l’edizione americana a cura della Random House di New York, quella francese pubblicata da Les Éditions Rieder e quella polacca edita da M. Fruchtman; nel 1935 fu la volta dell’edizione croata, pubblicata a Zagabria dalla tipografia Merkantile e di quella cilena pubblicata a Santiago dalle edizioni Nascimento; nel 1936 vi furono quella argentina, pubblicata a Buenos Aires da Avance e quella rumena, edita a Cluj da Kohanyi; nel 1937 venne stampata l’edizione olandese a Hilversum, per le edizioni Nederlandsche Boekengilde; nel 1938 apparvero l’edizione inglese della Penguin e un’altra edizione americana, edita da Modern Age Books. Tra il 1939 e il 1940 non mancarono addirittura alcune edizioni in esperanto, una edita a Parigi a cura della Sennacieca asocio tutmonda, ossia l’Associazione mondiale per gli apolidi, e una ad Amsterdam. Nel 1943 apparve la versione turca stampata ad Ankara da Akba Kitabevi, seguita da una nuova edizione argentina nel 1946, stampata a Buenos Aires da Poseidon. A queste va aggiunta un’edizione in italiano non autorizzata, tratta dall’edizione londinese Jonathan Cape del 1942 e approntata rapidamente per essere prima distribuita ai prigionieri italiani degli Alleati e poi fatta circolare clandestinamente in Italia man mano che il nostro Paese veniva liberato dall’occupazione nazifascista. Per avere un’edizione stampata sul suolo italiano si dovette attendere, come è ovvio, la fine della guerra e la caduta del regime. Nel 1945 Fontamara cominciò a comparire a puntate sulla rivista “Il risveglio”, ma la pubblicazione fu presto interrotta per volere di Silone[7]. Finalmente, nel 1947, il romanzo fece la sua comparsa nelle librerie italiane per opera delle edizioni romane Il Faro. Ma questa versione non incontrò il giudizio favorevole di Silone, a causa di sviste e refusi piuttosto numerosi, tanto che lo scrittore affidò il suo romanzo a Mondadori, affinché ne realizzasse un’edizione migliore. Questa vide la luce nel 1949 e da quel momento Mondadori divenne l’editore di Silone.

Nel 1946 lo scrittore abruzzese era stato eletto membro dell’Assemblea Costituente, nelle file del Partito Socialista. Negli anni successivi, la sua posizione politica non proprio ortodossa gli provocò numerosi problemi con la direzione del Partito, come quando nel 1956 si schierò a favore degli ungheresi nella rivolta contro Mosca.

Nonostante il successo che Fontamara e altre opere, tra cui Vino e pane, ebbero all’estero, in Italia la critica militante fu spesso ostile alla produzione letteraria di Silone. Solo a partire dal 1965, con l’attenzione che Carlo Bo riservò al nuovo romanzo, Uscita di sicurezza, la critica cominciò a interessarsi alla produzione di Silone, dandole finalmente il giusto riconoscimento e il successo che si meritava, e che verrà sancito definitivamente nel 1968 con la pubblicazione de L’avventura di un povero cristiano. Silone morì a Zurigo il 22 agosto 1978. Già negli anni Trenta, poco dopo la sua pubblicazione, erano state realizzate diverse riduzioni radiofoniche e teatrali di Fontamara. Subito dopo la fine del conflitto si pensò di trarne un filmcon la regia di Alberto Lattuada e la sceneggiatura di Ennio Flaiano, ma il progetto venne prima rinviato più volte e poi definitivamente accantonato. Solo molti anni dopo, Carlo Lizzani realizzò un film che uscì nelle sale cinematografiche nel 1980 e nel 1983 ne curò la versione per la televisione, in quattro puntate. Ancora oggi Fontamara è considerato un manifesto contro tutti i regimi e un simbolo della resistenza contro le dittature. Non tutte le vicende relative alla sua gestazione sono chiarite ed è un testo che ancora molto ha da dire a chi desidera studiarlo[8].

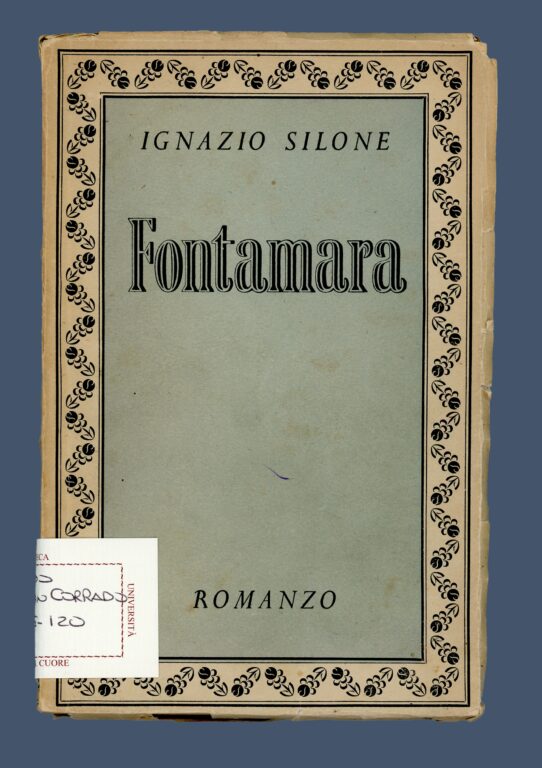

La Biblioteca della sede milanese dell’Università Cattolica possiede diverse edizioni di Fontamara. Tra le più preziose, ricordiamo la prima edizione del 1933 nella nostra lingua, pubblicata dalle Nuove edizioni italiane, conservata nel Fondo Baglio e un’altra edizione in italiano, edita a Londra da Jonathan Cape (sine data di stampa, ma probabilmente post aprile 1945, dato il riferimento in quarta di copertina al regime mussoliniano ormai terminato), conservata nel Fondo Peluso. Inoltre, la Biblioteca di Ateneo possiede la sceneggiatura del film di Lizzani del 1980 (con intervista al regista in merito alla realizzazione dell’opera) e lo sceneggiato televisivo del 1983.

BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA:

- Apparirà sullo schermo “Fontamara” di Silone?, in “Corriere della Sera”, 13 dicembre 1950.

- Forse entro un anno e mezzo il film “Fontamara” di Silone, in “Corriere della Sera”, 3 maggio 1951, Corriere Milanese, p. 2.

- E.[ugenio] M.[ontale], Letture, in “Corriere della Sera”, 4 dicembre 1952, p. 3.

- G. Pampaloni, Per Silone. I settant’anni dello scrittore, in “Corriere della Sera”, 29 aprile 1970, p. 3.

- M. Pa., La morte di Ignazio Silone. Ha lasciato nel cassetto il suo ultimo romanzo, in “Corriere della Sera”, 23 agosto 1978, p. 2.

- G. Napoleone, Il segreto di Fontamara, Castelvecchi, Roma 2018.

- Fontamara e Pereto (L’Aquila). Due paesi, una storia, a cura di Massimo Basilici, edizioni LO, Roma 2022.

- F. Federici, Ignazio Silone: intervista al nipote, Romolo Tranquilli Jr., in “Avanti!”, 24 agosto 2023, edizione online.

- F. Federici, Come e perché morì Romolo Tranquilli, fratello di Ignazio Silone, in “Avanti!”, 31 ottobre 2023, edizione online.

- F. Stassi, Bebelplatz, Sellerio, Palermo 2024.

- Centro Studi Ignazio Silone, sito web con biografia, regesti dell’Archivio Silone conservato presso il Centro Studi di Pescina, presentazione del Museo Casa Natale Silone e informazioni sul Premio Internazionale Ignazio Silone.

____________________

- Fu proprio in Spagna, a Barcellona, che lo scrittore adottò per la prima volta per la sua attività giornalistica lo pseudonimo Silone, mutuandolo da Silo, l’antico capo della rivolta condotta contro Roma dalla popolazione dei Marsi. In seguito, vi aggiungerà anche il nome Ignazio e, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, lo adotterà ufficialmente.

- Il termine “cafone” indica genericamente il contadino dell’Italia centro-meridionale, ingenuo e spesso illetterato.

- Accusato di essere coinvolto nell’attentato di matrice anarchica del 12 aprile 1928 a Re Vittorio Emanuele III, in visita alla Fiera di Milano, attentato che costò la vita a 20 persone e ne ferì 23, Romolo Tranquilli venne arrestato nei pressi di Brunate (Como) e tradotto presso il carcere milanese di San Vittore. Il processo, che si tenne nel giugno del 1931, lo scagionò dall’accusa di strage, evitandogli quindi la fucilazione, ma lo condannò a 12 anni di reclusione per la sua attività sovversiva condotta tramite la stampa, e per uso di falsi documenti personali. Malmenato in seguito all’arresto per farlo confessare, Romolo rimase profondamente segnato nel fisico e morì nel carcere di Procida il 27 ottobre 1932, a soli 28 anni, ad appena un giorno dall’amnistia decretata per celebrare il decennale della Marcia su Roma. Nel 2022, a novant’anni dalla sua scomparsa, Romolo Tranquilli è stato ricordato con una serie di iniziative sull’isola e nel penitenziario.

- La traduttrice e curatrice dell’edizione tedesca fu Nettie Sutro, un’ebrea tedesca moglie del neurologo Erich Katzenstein, con cui Silone aveva stretto rapporti di amicizia e stima a Zurigo.

- Sull’attività di questa libreria editrice si veda l’interessante capitolo che Fabio Stassi vi ha dedicato nel suo recente volume Bebelplatz, edito da Sellerio nel 2024.

- Desumo queste informazioni da una ricerca nel catalogo del Sistema Bibliotecario Nazionale.

- La rivista “Il Risveglio. Settimanale di tecnica della vita associata” era nata a Roma, nel marzo del 1945, per iniziativa di Ernesto Buonaiuti. Presso il Centro Studi Ignazio Silone di Pescina sono conservate, nel regesto n. 881, la lettera di Silone del 18 maggio 1945 ad Anselmo Crisafulli, direttore de “Il Risveglio”, in cui l’autore chiede la sospensione della pubblicazione di Fontamara sulla rivista, e la risposta del 22 maggio successivo in cui Crisafulli prende atto, seppure a malincuore, della richiesta.

- Su Fontamara rimane ancora molto da scoprire, anche dopo così tanti anni dalla sua pubblicazione. Recentemente, nel 2018, Giulio Napoleone ha rivelato l’esistenza, presso gli Archivi dell’Internazionale Comunista di Mosca, di una prima stesura parziale dell’opera in cui la dedica, l’introduzione e il primo capitolo differiscono rispetto all’edizione del 1933.