6. Due grandi poemi: Stròlegh e Teater

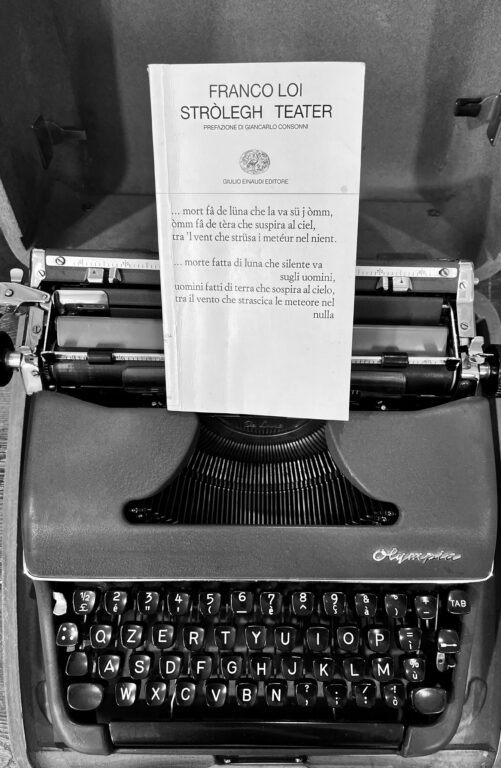

Gli anni settanta rappresentano per Loi il raggiungimento della piena maturità poetica. Dopo la pubblicazione di I cart (1973), pubblica nel giro di pochi anni Stròlegh (1975) e Teater (1978).

Stròlegh, che in dialetto milanese significa “astrologo”, vuole indicare fin dal titolo un’esperienza che si conduce per vie irrazionali e per strade non sempre governate da un ordine rigoroso. In questo senso, nella tradizione milanese così come nella interpretazione di Loi, lo stròlegh è il profeta e il visionario, colui che sogna a occhi aperti e che magari sa vedere cose che altri non vedono.

Tuttavia questa posizione del soggetto non è posta in modo superiore o cattedratico, come cioè era il poeta-profeta della tradizione simbolista, che si definiva in qualche modo superiore agli altri uomini. Anzi, in Loi la possibilità di vedere, di “strologare”, è un dono che sembra nascere dal caso, e così il poeta non è posto al di sopra degli altri ma si colloca piuttosto sul loro stesso piano.

Anche per questo Stròlegh rappresenta la narrazione in versi della vita di una generazione di uomini che hanno attraversato le brutture della guerra e che ancora ne portano i segni.

Uno dei passaggi più significativi e più forti di questo libro è il ricordo della strage di Piazzale Loreto, luogo dove si consumò l’eccidio nazifascista del 10 agosto 1944, quando vennero fucilati quindici partigiani e i loro corpi vennero esposti al pubblico, in segno di totale disprezzo per la vita umana. Loi, all’epoca ragazzo, fu testimone di questo episodio tragico e lo ricordò più volte:

«C’erano molti corpi gettati sul marciapiede, contro lo steccato, qualche manifesto di teatro […], cartelli con su scritto “Banditi!”, “Banditi catturati con le armi in pugno!”. Attorno, la gente muta, il sole caldo. Quando arrivai a vederli fu come una vertigine: scarpe, mani, braccia, calze sporche; […] ai miei occhi di bambino era una cosa inaudita: uomini gettati sul marciapiede come spazzatura e altri uomini, giovani vestiti di nero, che sembravano fare la guardia armati».

Questo evento rimase scolpito nella memoria di Loi anche per un altro motivo: fra i quindici uccisi c’era anche Libero Temolo, padre di Sergio, caro amico di Franco per tutta la vita. Lo sconcerto per una tale brutale rappresaglia si unì quindi all’acuto dolore dell’amico più caro che vedeva in quel momento la morte del proprio padre, come è narrato nel capitolo IX di Stròlegh. Questo momento, terribile, si sedimentò in profondità nella vita e nella poetica di Loi, tanto da farlo riemergere in diverse opere anche a distanza di anni. Tre anni dopo Stròlegh è la volta di Teater.

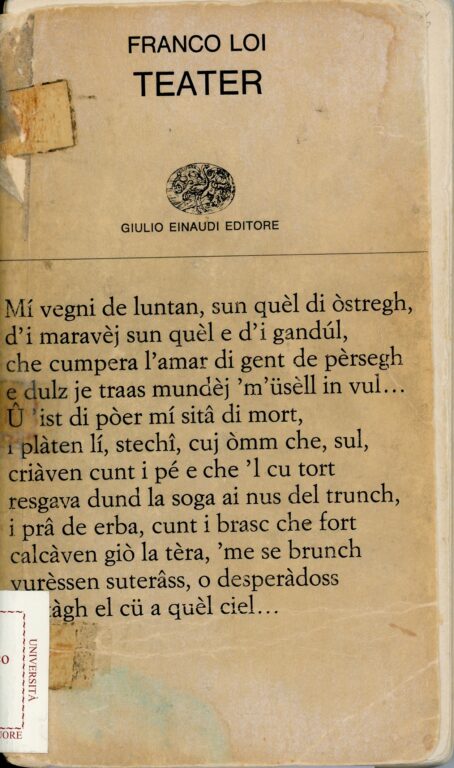

Se il primo testo è riconducibile alla tipologia del romanzo in versi, il secondo è invece un’opera di invenzione e, possiamo dire, più spostata sulla riflessione attorno al senso stesso della poesia e dell’arte poetica (una sorta di meditazione metapoetica).

Teater può rientrare nel solco del divertissement in cui le storie narrate – un soldato che si innamora di una donna, un musicista rivale che vuole contendergli l’amata – sono presi a pretesto per parlare della possibilità della poesia di narrare compiutamente il reale e della dialettica persistente tra la «nobiltà delle intenzioni» e «la miseria della realtà».

Teater si chiude con il poemetto Sogn d’attur (“Sogno d’attore”) in cui tornano ancora gli eventi tragici di Piazzale Loreto ma soprattutto inizia qui a manifestarsi con certezza il tema religioso che rivestirà un ruolo centrale nella successiva riflessione loiana:

«Insomma, l’autore è convinto che la religione sia ancora il “ponte” insostituibile tra ciò che l’uomo sa e ciò che non sa, tra gli schemi storici di un mondo razionale e l’infinito astorico dell’ipotetico e dell’indagabile. Cioè, che il porsi davanti all’infinito sia ancora il modo corretto di porsi nel finito».