Nel caso di Rachel Ingalls, la questione del genere letterario non è secondaria. Racconti, storie brevi, romanzi, addirittura novelle: pur nel mare indistinto di una tassonomia ingrata e confusa, è stata proprio la forma idiosincratica della prosa la principale imputata dell’insuccesso dell’autrice. Un’accusa che la stessa Ingalls interiorizza se nel 1986 sul “New York Times” individua per i suoi lavori uno sfortunato trait d’union, «una molto strana, invendibile lunghezza».

I due tempi della riscoperta dell’autrice, nata nel 1940 a Boston, vissuta dal 1965 in poi a Londra, sembrano ruotare intorno ad un solo romanzo, Mrs. Caliban, fino a poco fa anche il solo ad essere stato tradotto in Italia da Nottetempo nel 2018: dato alle stampe dalla britannica Faber & Faber nel 1982, quattro anni più tardi, e dopo la pubblicazione di altre sei opere passate in sordina, fu nominato dal British Book Marketing Council «uno dei venti romanzi americani più importanti del Dopoguerra» – nella lista c’erano anche John Updike, Bernard Malamud, Joyce Carol Oates, per citarne alcuni – valendo ad Ingalls un primo momento di gloria che accolse con singolare lucidità. Il secondo revival lo ebbe nel 2017, quando uscì nelle sale il film di Guillermo del Toro The Shape of Water (in Italia con il titolo La forma dell’acqua) che sembrava richiamare proprio il romanzo di Ingalls, nel suo incentrarsi sulla storia d’amore tra una donna e un “uomo-rana”. Il rinnovato successo rallegra gli ultimi anni di vita dell’autrice, spentasi nel 2019 a Londra a causa di un mieloma multiplo: sua sorella ne ricorda la felicità nonostante la malattia, la sensazione di «riuscire a dire tutto ciò che voleva dire».

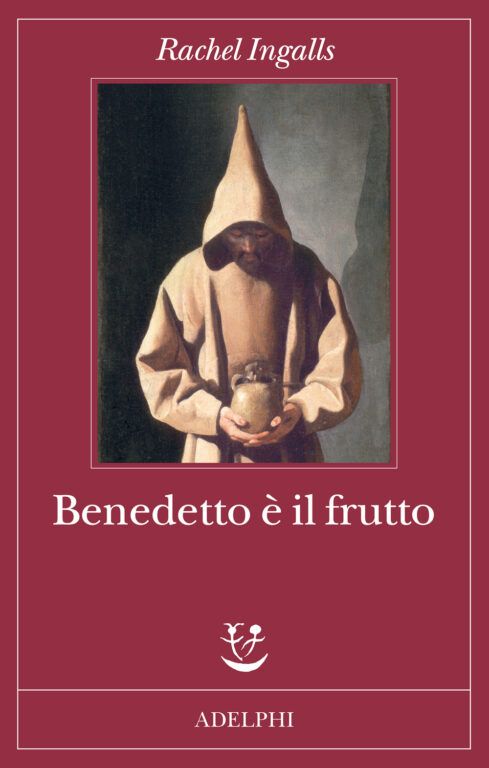

Ma adesso che Adelphi pubblica per la prima volta in traduzione italiana cinque racconti dell’autrice, la querelle riprende piede: da questo punto di vista, la presentazione nelle ali non fornisce indicazioni precise – si parla infatti di «cinque lunghi racconti, o novelle esemplari» – ma arrivando all’occhiello è il nome della collana a rivelarsi estremamente eloquente; Benedetto è il frutto è la quattrocentosedicesima pubblicazione che la casa editrice seleziona per “Fabula”. E se, come scrive Lee Upton e come suggerisce la non casuale collocazione di Adelphi, i cinque racconti fossero in realtà lucidissime «favole contemporanee» con tanto di aiutanti magici e morale? L’autrice stessa ricorda che «la sua maggiore influenza letteraria sono state le Fiabe dei fratelli Grimm», che «da bambina portava con sé a letto» e alle quali rimase fedele anche dopo, quando gli amici «passavano ai Bobbsey Twins e a Nancy Drew». Se si tiene da conto la definizione proppiana di favola – «un qualsiasi sviluppo da un danneggiamento o da una mancanza attraverso funzioni intermedie fino ad un matrimonio o ad altre funzioni impiegate a mo’ di scioglimento» – allora «tutto ciò che voleva dire» Ingalls potrebbe essere ben diverso da tutto ciò che fino ad ora è stato inteso.

La prima favola, Benedetto è il frutto, è ambientata in un monastero nel quale a mancare sembra essere, inaspettatamente, proprio la fede. Persino Anselm, l’eroe monaco protagonista della favola, crede di «una fede lacerata»: eppure, sarà lui il prescelto per affrontare la prova più grande, un concepimento, frutto della breve e inaspettata «visitazione» dell’arcangelo Gabriele. A questo si predisporrà anche il suo corpo, assumendo connotati femminei e, con essi, la sessualizzazione perpetrata dai confratelli. Alcuni avranno il ruolo di antagonisti, altri di aiutanti, ma la conclusione, a prima vista tragica, rappresenta lo scioglimento al massimo grado: l’assunzione in cielo, il ricongiungimento col Padre nella Sua dimora celeste.

Con lo sguardo verso il cielo si conclude anche l’ultima favola della serie: in Furto, il movimento parte da una pagnotta di «pane messo a raffreddare», «fresco e nuovo come un pupo», e da Seth, il protagonista di questa favola, che avendo fame – quella fame che «intaccava ovunque, nel petto, nelle gambe, nella pancia» – la ruba. Incarcerato per il furto, sconterà un crimine così blando con la pena peggiore: sarà crocifisso assieme ad un «fanatico religioso», posto al centro, e ad un suo amico che aveva rubato un cavallo, ricordando, e non solo in questo punto, una parabola evangelica. Il mezzo magico, delle foglie allucinogene, servirà per attutire il dolore della crocifissione.

In flagrante, Amici in campagna e Cartoline da mandare a casa raccontano di relazioni malsane, esacerbate da un elemento esterno, a ben vedere un aiutante: la bambola meccanica che Edgar costruisce secondo le regole di una distorta concezione di perfezione coniugale e che la moglie Helen prima nasconde e poi in preda all’ira distrugge; la campagna con i suoi abitanti allucinati e molesti, avvolta in una nebbia perenne e abitata da rospi carnivori; le cartoline dalla Grecia che Amy scrive compulsivamente, mentre suo marito John si convince che va tutto bene e che la malattia della madre di Amy non è ereditaria. Questi elementi assicurano che il precario equilibrio costruito faticosamente, e poi strenuamente protetto dai fidanzati e coniugi protagonisti delle favole di Ingalls, si rompa irreversibilmente, mostrando nuda una verità che si voleva a tutti i costi non vedere.

L’ultimo dei racconti raccolti da Adelphi, Furto – che è il primo ad essere pubblicato dall’autrice e il primo ad averle assicurato il premio dell’Author’s Club First Novel Prize, ricevuto nel 1970, stesso anno della pubblicazione – contiene in nuce tutti gli elementi della favola ingallsiana. Eppure, tanto precocemente fu compreso il talento della scrittrice, quanto tardivamente ne arrivò il riconoscimento. La favola di Ingalls era evidentemente più avanti dei suoi tempi; ha dovuto attendere che i bambini crescessero, che diventassero adulti per essere in grado di comprenderne la morale.

Al lettore si dà, in conclusione, un’unica avvertenza: è fortemente sconsigliata la lettura prima di andare a dormire, queste favole potrebbero tenere svegli tutta la notte.