«La lettre rouge»: una preziosa traduzione francese de «La lettera scarlatta» in Biblioteca

«La sua storia tocca il cuore del problema del matrimonio e tratta questo tema con una libertà raramente riscontrabile tra altri scrittori angloamericani. L’immensa popolarità di questo libro oltre l’Atlantico e tra i cugini d’oltremanica lo ha reso un vero e proprio fenomeno letterario, un segno dei tempi»[1]: così scriveva nel 1852 il giornalista, critico letterario e scrittore francese Émile Daurand Forgues (1813-1883) a proposito del celebre The scarlet letter di Nathaniel Hawthorne.

La lettera scarlatta, pubblicata da Hawthorne nel 1850 per i tipi di Ticknor, Reed, and Fields, casa editrice statunitense con sede a Boston attiva tra 1845 e 1854, ebbe infatti nella seconda metà del XIX secolo un’indubbia fortuna in Francia, così come le traduzioni di alcuni racconti di Hawthorne che uscirono su vari periodici francesi. Come ricostruito in un volume sulla ricezione francese delle opere di Hawthorne, la traduzione di opere letterarie straniere si affermò nel mercato letterario francese parallelamente alla nascita di nuovi generi e di nuove modalità di lettura:

Anche importanti sviluppi socioeconomici in Francia potrebbero aver contribuito alla “moda” di Hawthorne. La seconda metà del XIX secolo vide la crescita e la diversificazione del mercato letterario francese grazie ai progressi nelle tecniche di stampa e a un pubblico francese di lettori in continua crescita. Editori come Hachette e Hetzel furono tra i più affermati in questo campo in rapida evoluzione. Riconobbero la necessità di nuove tipologie di titoli, rivolgendo la loro attenzione a nuove modalità di lettura (come con la nuova collana di Hachette per i viaggi in treno, la “Bibliothèque des chemins de fer”) e a nuovi generi, come la letteratura per ragazzi (ad esempio, la popolare collana “Voyages extraordinaires” di Jules Verne con Hetzel). In un’epoca in cui il copyright internazionale era inesistente o inapplicabile, le letterature straniere tradotte divennero una parte importante di queste nuove linee di prodotti[2].

Émile Daurand Forgues fu il primo a far conoscere lo scrittore americano in Francia, traducendo La lettera scarlatta e La casa dei sette abbaini, rispettivamente nel 1853 (Paris, G. de Gonet) e nel 1865 (Paris, Hachette). Prolifico traduttore sia di autori americani (Melville, Poe, Harriet Beecher Stowe) che inglesi (Charlotte Brontë, Wilkie Collins), Forgues strinse una profonda amicizia con Stendhal, incontrato al Cercle des Arts nel 1838 e viaggiò regolarmente in Inghilterra dove incontrò Dickens nel 1844. Collaborò inoltre con “Le Charivari”, con “L’Illustration” e con “The Illustrated London News” e infine lavorò alla pubblicazione delle opere postume del pubblicista e filosofo francese Félicité de La Mennais.

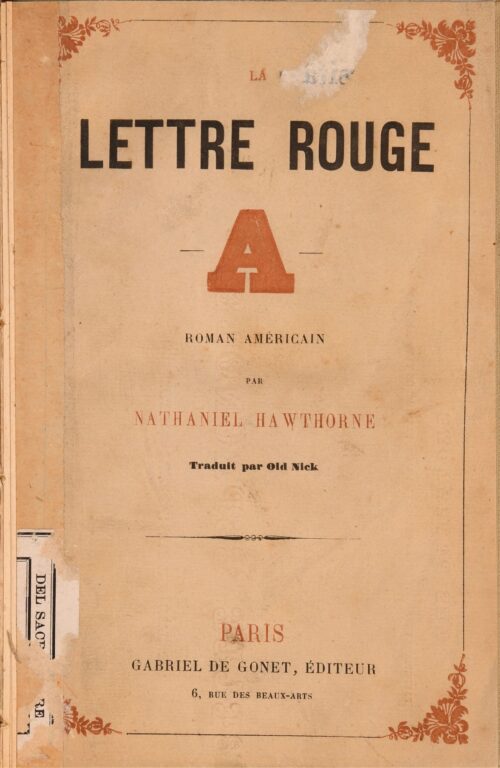

La prima edizione in francese de La lettera scarlatta uscì a Parigi nel 1853 per i tipi dell’editore e libraio Gabriel de Gonet (1818-1892) – fondatore del quotidiano “Paris le soir” e direttore de “L’Illustration militaire” – con il titolo La lettre rouge: roman américain e, come riporta il frontespizio del volume, con la traduzione di “Old Nick” («traduit par Old Nick»). Sotto lo pseudonimo di “Old Nick” si nasconde appunto Forgues, che lo utilizzò per le sue traduzioni e per le sue varie collaborazioni con Amédée Pichot, direttore della “Revue Britannique”, insieme a quello di “Tim”.

La Biblioteca dell’Università Cattolica possiede un esemplare di questa rara edizione francese de La lettera scarlatta che, pur in una moderna rilegatura in tela grigia e con varie bruniture e fioriture sparse nel testo, conserva ancora la copertina originale dove, in una cornice con fregi in rosso agli angoli, spicca in un acceso rosso scarlatto la lettera “A” del celebre romanzo di Hawthorne.

Questo volume piuttosto raro, presente in poche biblioteche italiane ed internazionali, è originale e curiosa testimonianza di quella fervida stagione editoriale, della crescente popolarità di Hawthorne e dell’impresa di Forgues come traduttore alle soglie della seconda metà del XIX secolo, acclamata sulle pagine della “Revue Britannique” di quell’anno per la sua forza di novità:

I nostri lettori, che conoscono Nat. Hawthorne, il romanziere americano, autore di «L’orrendo assassinio», «La cena di Natale», «La casa dei sette abbaini», ecc., saranno grati al nostro collaboratore Old Nick per aver tradotto e pubblicato in un bel volume «La lettera scarlatta», un romanzo che abbiamo solo menzionato e che è considerato il più drammatico, se non il migliore, di tutti. Hawthorne è un poeta nel pensiero, spesso nello stile. Old Nick ha messo nella sua traduzione tutta la cura che un’opera letteraria merita. Più di un passaggio ci è sembrato superiore all’originale, perché per renderlo è stato necessario avere una certa abilità, lottare con frasi un po’ ridondanti e, infine, conferire al romanziere americano il gusto che a volte gli manca. Old Nick lo fa parlare in un francese elegante, pur mantenendo tutta la sua nativa originalità. Ne «La lettera scarlatta» c’è una bambina di nome Pearl, che è una creatura affascinante, un angelo come quelli di Charles Dickens. Nonostante il nome diabolico[3], Old Nick ha conferito a questa perla celeste anche nuovi incanti[4].

____________________

- E. Daurand Forgues, Poètes et romanciers américains. Nathaniel Hawthorne, in Revue des Deux Mondes, nouvelle période, 14 (1852), n. 2, p. 356. I vari passaggi citati che compaiono in questo articolo, provenienti da periodici o monografie, sono stati tradotti in italiano dai testi originali in francese e inglese.

- The French face of Nathaniel Hawthorne: Monsieur de l’Aubépine and his Second Empire critics, historical introduction and translations by Michael Anesko and N. Christine Brookes, Ohio State University Press 2011, p. 32.

- Allusione all’appellativo colloquiale inglese indicante il demonio, “Old Nick”.

- Revue britannique, recueil international, choix d’articles extraits des meilleurs écrits périodiques de la Grande-Bretagne et de l’Amérique, complété par des articles originaux, sous la direction de M. Amédée Pichot, 14 (1853), pp. 238-239.