«Novissima»: l’Albo d’arti e lettere

Nel 1901, a Milano, veniva per la prima volta pubblicata la rivista “Novissima”, ideata e diretta da Edoardo De Fonseca, figura di rilievo nel panorama storico-artistico italiano. Si presentava come un’espressione raffinata del tipico gusto italiano di inizio Novecento, riconoscibile per la cura grafica e per le collaborazioni con nomi illustri del mondo dell’arte e della letteratura. Nel 1903 la sede della rivista venne trasferita da Milano a Roma, in piazza Cavour, dove le pubblicazioni proseguirono sino al 1910.

Il principio del progetto editoriale risale ai primi mesi del 1900, quando De Fonseca fondò la “Società editrice di Novissima”, avvalendosi – solo per citarne alcuni – del contributo di artisti come Domenico Morelli, Edoardo Dalbono, Giuseppe De Sanctis e di scrittori come Giovanni Pascoli, Edmondo De Amicis, Luigi Pirandello e Luigi Capuana.

La scelta del latinismo Novissima – neutro latino con il significato di “cose nuove” – collocava la rivista, sin dalle prime intenzioni, su un piano culturale elevato. A ciò si accompagnava una cura del prodotto nei minimi dettagli: dal formato oblungo rettangolare alle raffinate rilegature, dalle eleganti copertine rigide al dorso in tela, dalla predilezione del carattere Liberty all’utilizzo di diversi tipi di carta (per colore e spessore) al fine di dare maggiore risalto ai colori delle illustrazioni di ciascuna tavola grafica. Inoltre, queste ultime, rappresentavano una specifica peculiarità della rivista: stampate solo su fronte, potevano facilmente essere staccate dai lettori e incorniciate.

Le intenzioni e le motivazioni che portarono alla nascita del progetto vennero esplicitate da De Fonseca nell’editoriale del 1910:

L’idea di fondare una ricca pubblicazione annuale, che rispecchiasse il meglio dell’arte e della letteratura nazionale, nacque in me spontanea, quasi fosse l’espressione di un bisogno generalmente sentito. […] Nell’intento che Novissima fosse almeno per i primi anni lo specchio di quanto si andava producendo in tutti i maggiori centri artistici d’Italia […]. Ogni regione avrebbe dato quello che sarebbe stata in grado di dare per opera dei suoi artisti più rinomati. Il confronto fra le regioni più progredite nel campo della moderna illustrazione […] avrebbe contribuito a stabilire una nuova orientazione, a creare un movimento artistico assolutamente moderno e prettamente italiano. Fu così che mi accinsi ad un viaggio di organizzazione attraverso l’Italia dalla Lombardia fino alla lontana Sicilia.

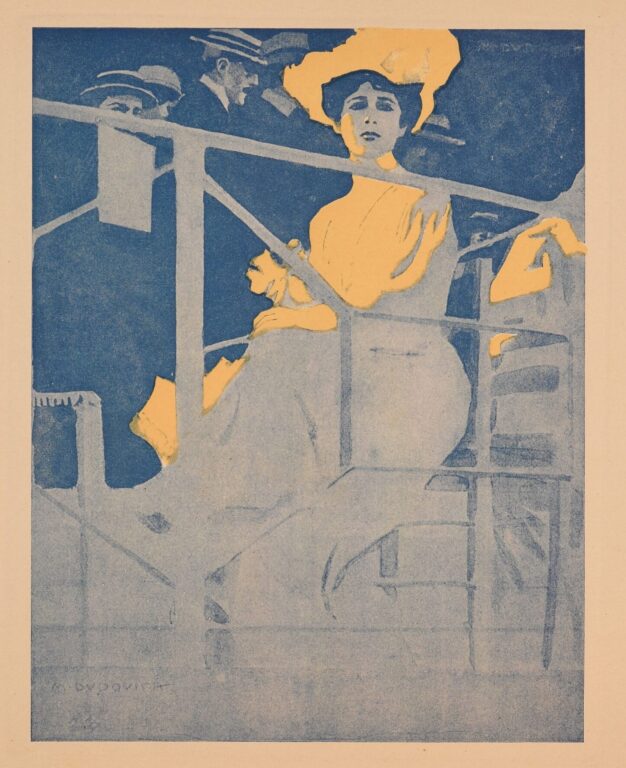

Da un punto di vista contenutistico “Novissima” si caratterizza per la varietà e la ricchezza dei temi, mediante l’articolazione in rubriche si trattavano argomenti attinenti al mondo della moda, dell’arte, dello sport, ma anche resoconti di eventi mondani italiani e internazionali, come, ad esempio, l’Esposizione Universale di Parigi; compaiono anche scritti poetici, racconti, novelle, contributi di critica d’arte, anticipazioni di libri in uscita e riflessioni di varia natura. Ogni articolo è completato da una grafica che ne riprende i temi, fattore questo che segna una continuità tra la parte scritta e le tavole grafiche. A seconda delle annate, le tavole possono essere slegate, senza essere quindi unite da un tema specifico, oppure ci sono casi di numeri editoriali elaborati attraverso la scelta di un motivo ricorrente.

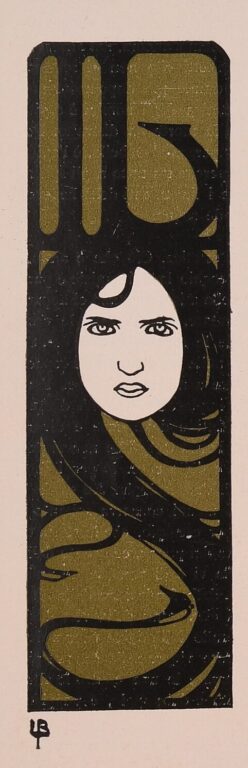

Un aspetto a cui viene dato ampio risalto, è la figura della donna. Gli scritti prosastici, le poesie, ma soprattutto le raffigurazioni tendono, in maniera quasi programmatica, a canonizzare un nuovo concetto di bellezza femminile, trattando quindi all’interno della rivista un tema caro ai disegnatori italiani ed europei tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento. Con queste parole, Guido Menasci in Sorriso Novo (“Novissima”, IX, 1909) descrive il nuovo concetto di bellezza femminile: «tra una figura di giovinetta franca, sana, vigorosa meno lontana di un tempo dalla fierezza di un garzoncello, e quella di una donna già fatta, esperta, come forse non mai, della vita tanto più intensa ed aspra … l’occhio cerca ancora, ed ancora per fortuna ritrova tra noi, il tipo eletto della donna italiana la cui viva bellezza per segreto incanto si ricollega alla muta beltà trionfale delle tele, delle statue divine, una e duplice gloria, di che nei secoli, si corona la dolcissima terra».

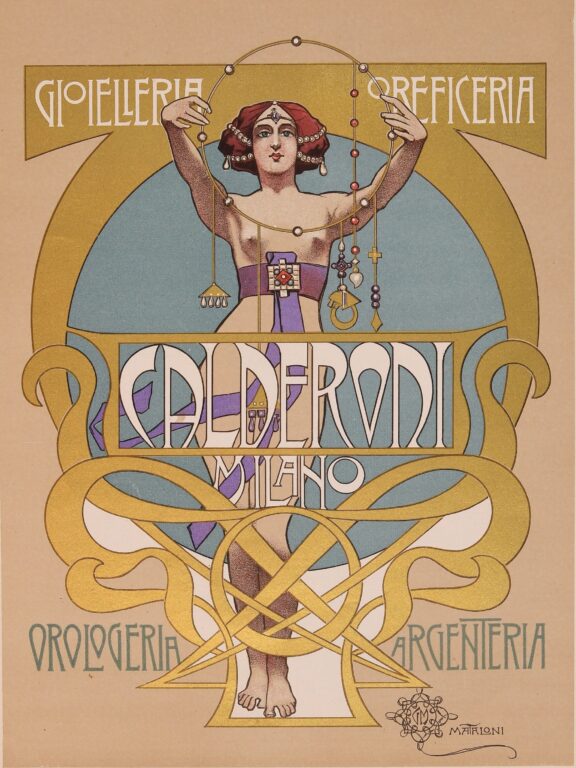

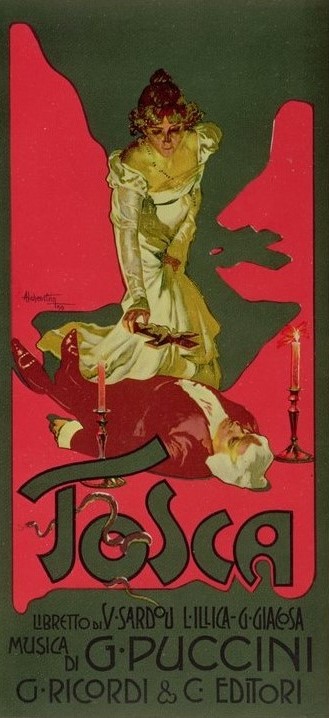

Vale la pena, inoltre, soffermare l’attenzione sulle pubblicità che compaiono tra le pagine dell’annuale, solitamente collocate in chiusura di ogni fascicolo, separate da una velina e non a torto introdotte come “tavole di pubblicità artistica”. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio Novecento la pubblicità si diffonde nelle riviste, sia in Italia che all’estero, come nuovo mezzo di comunicazione, assumendo al contempo sia una funzione economica sia artistica. In “Novissima” si possono trovare tavole pubblicitarie realizzate da artisti per imprese commerciali come Richard-Ginori (oggi Ginori 1735), Calderoni, Talmone, Fernet Branca; di notevole pregio sono anche i manifesti per le opere musicali.

Storicamente, in Italia, un passaggio importante per lo sviluppo della cartellonistica pubblicitaria fu l’inaugurazione, presso la casa editrice di pubblicazioni musicali Ricordi di Milano, di un’officina d’arte grafica, la cui direzione artistica, a partire dal 1889, venne affidata ad Adolfo Hohenstein. Tra i suoi allievi ci fu Leopoldo Metlicovitz, il quale disegnò il manifesto musicale per Madame Butterfly all’interno della sezione pubblicitaria di “Novissima” del 1904.

Nascevano pertanto rapporti di collaborazione tra gli illustratori, le industrie manifatturiere e le riviste. “Novissima” è un’importante testimonianza dell’apporto che le pagine delle riviste ebbero come luogo fisico di incontro tra arte e industria e di come, in questa fase, il ruolo del disegnatore, del pubblicitario e dell’artista andassero spesso a coincidere.

La Biblioteca della sede di Milano dell’Università Cattolica possiede le dieci annate di “Novissima” dal 1901 al 1910. All’interno di un’esposizione virtuale disponibile sul sito PICTA è possibile scoprire il contenuto della rivista, annata per annata.

BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA:

- Aleardo Terzi : un protagonista del Liberty : pittura, grafica e pubblicità a cura di A.M. Ruta, F. Parisi, Silvana Editoriale, 2019.

- R. Bossaglia, Il Liberty in Italia, Charta, 1997.

- G. Fanelli, Il disegno Liberty, Laterza, 1987.

- Novissima. Albo di arti e lettere – Centro Studi Rossana Bossaglia (sito a cura di A. Corrà).