La prosa inedita di Vincenzo Accame, tra teatro dell’assurdo e sphragìs visuali

È noto che l’unico frammento in prosa edito dal poeta visuale Vincenzo Accame fu pubblicato sul Quaderno n. 3/4 di “Malebolge”, rivista di letteratura, distribuita dall’editore Scheiwiller nell’autunno del 1966[1].

L’incesto fa da intermezzo tra una prima e una terza scena mai date alle stampe, ma solo volutamente presupposte e riassunte nelle pagine di apertura e chiusura del testo: sul palco, i pensieri di un uomo, B., ed una donna, Marta – due personaggi non meglio precisati e comunque non esplicitamente imparentati – scorrono in sequenze automatico-asindetiche, alla maniera già surrealista, ma anche originale cinematografica. Infatti, il punto di vista è bifocale: in successione, al lettore sono descritti il contesto esterno nel quale dialogano i personaggi – un soggiorno con un tavolo, sopra delle tazzine da tè e un vaso di fiori – e lo spazio interno della loro mente, nel quale l’incessante lavorio della memoria rigurgita a sprazzi frammenti di ricordi ambientati in un bosco o in una camera da letto. Accame non può fare altro che constatare, nel «riassunto delle pagine seguenti», che «il pensiero è analogico» e che «l’andata e il ritorno della memoria non ha tregua»[2].

Ma qui la prosa di Accame è irrimediabilmente influenzata dal contesto. Il Quaderno n. 3/4 di “Malebolge” è dedicato agli atti del terzo convegno del Gruppo 63, tenutosi a La Spezia dal 10 al 12 giugno 1966: nell’ambito della neoavanguardia il Surrealismo ritorna – col nome di “Parasurrealismo” – e investe, con le sue tecniche, anche il fraseggio dello scrittore. Egli stima il Surrealismo in quanto avanguardia che «ha sempre avuto il coraggio di entrare dentro le cose, di dissacrarne la loro apparenza in nome di una realtà più profonda, più libera, più sostanziata»[3]. E questo coraggio è anche suo, lo è stato sin dai primi tentativi di scrittura in prosa: il Fondo Vincenzo Accame fotografa questi stati embrionali di prosa narrativa e drammatica, radicalmente diversi dai futuri esiti malebolgici, eppure così legati agli stessi da una spiccata uniformità di temi. E non solo. In una serie di appunti datati tra gli anni ’50 e gli inizi degli anni ‘60, tre frammenti drammatici, tutti rigorosamente corretti a mano come in vista di una pubblicazione, presentano dei connotati unitari ed estremamente riconoscibili.

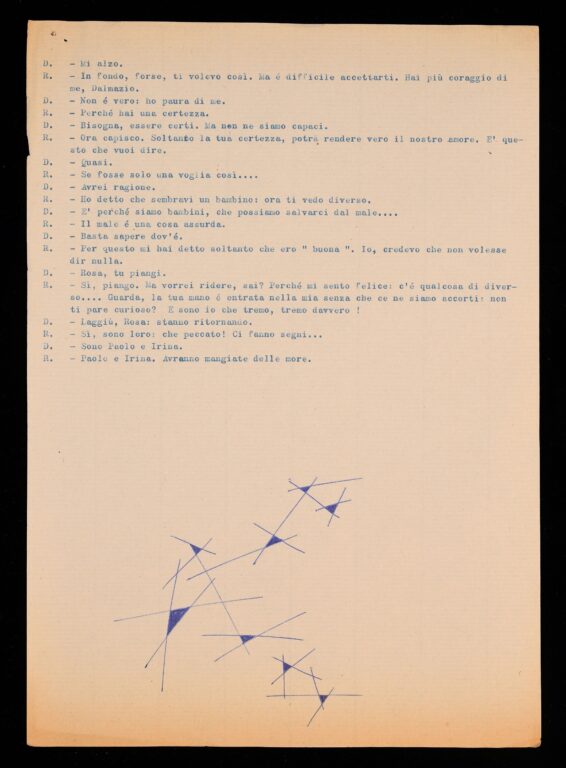

Nel primo brano è registrato lo scambio di battute tra Rosa e Dalmazio, due giovani rimasti improvvisamente soli in una piazza deserta: Rosa si ostina a voler cavare da Dalmazio una reazione amorosa – «beh; potresti anche dire qualcosa? Non ti pare…», «non riesci neppure a parlare!» –, ripetutamente disattesa dal ragazzo – «perché… è peccato», «non venirmi così vicina» –, il quale infine scoppia in una esasperata confessione – «io vorrei essere prete», «bisogna amarci l’un l’altro, ma di un amore diverso».

Nel secondo frammento una madre, la Signora Sonni, e sua figlia, Anna Rita, ricevono la visita inaspettata e «puramente casuale» del signor Baile. I dialoghi che ne conseguono sono all’insegna del più becero teatro dell’assurdo, dalle battute che si perdono in tautologie lapalissiane – «mi sono permesso di suonare alcune volte per l’unico palese motivo che non mi davate risposta» –, a quelle che abiurano al loro essere dialogico, impedendo anziché elicitando una risposta, o quantomeno una raziocinante (come quando il signor Baile recita una poesia senza parole – al loro posto Accame lascia 26 puntini di sospensione – e chiede alla signora Sonni di indovinarne il titolo). Anche in questo caso l’elemento femmineo è spaventoso e l’uomo tenta invano di fuggirlo: la Signora Sonni, «una donna di carattere impulsivo», abbandona la scena in preda all’ira, mentre Anna Rita annichilisce l’ospite prima psicologicamente e poi fisicamente, percuotendolo fino a quando non darà più segni di vita. La reazione sgomenta ma non sorpresa della madre illumina retroattivamente l’intera vicenda: «non c’è più posto da nessuna parte, con tanti cadaveri…», esclama la donna in chiusura.

Infine il terzo passo, intitolato a matita L’incontro felice, segue le vicende di due uomini, ancora una volta non meglio geograficamente collocati («noi camminiamo sempre, ma è tanto scuro che non si vede più nulla») e restii ad iniziare la conversazione con due donne incontrate per strada («Non saprei, Jak, con che parole incominciare»). Le battute si susseguono a sbalzi, prendendo velocità quando incalzate da un nonsense ridente e dissacrante e poi rimanendo inaspettatamente immobili in momenti di estrema e tetra lucidità. Negli stessi anni di Beckett e Ionesco, Accame scriveva un teatro dall’originalità profetica e spiazzante, rimasto troppo a lungo in cantina e solo ora portato alla luce.

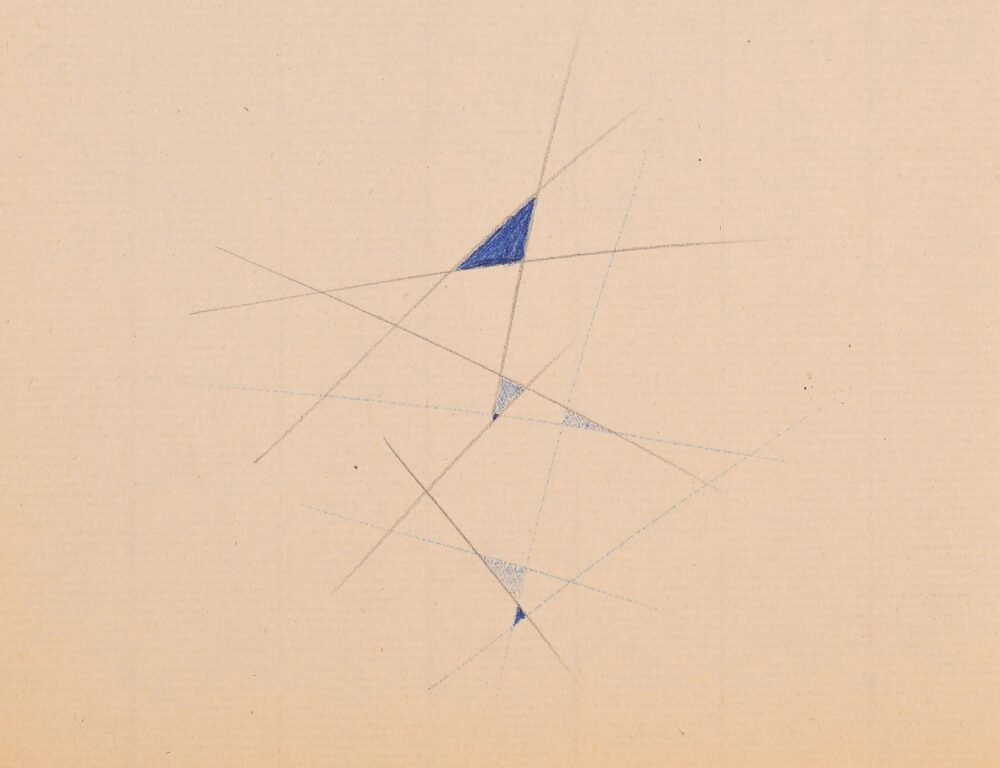

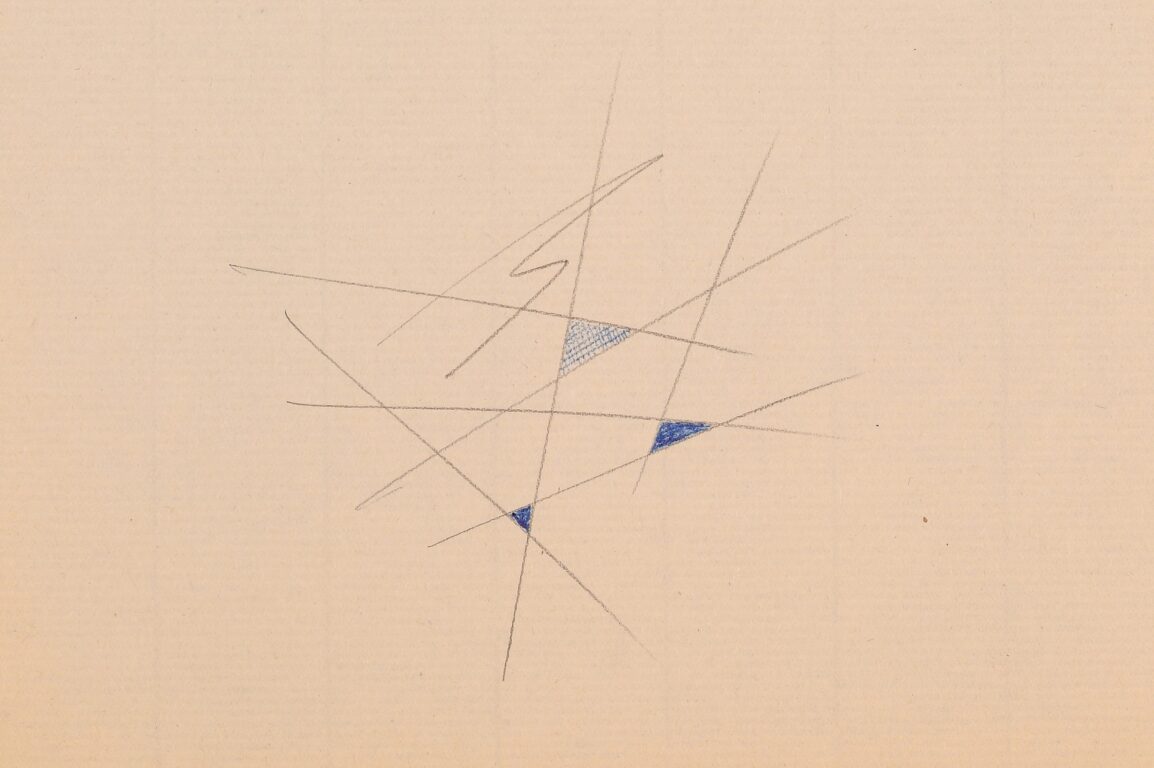

Indubbiamente, gli uomini e le donne di Accame sono solo maschere che vestono due essenze antitetiche – una femminile impositiva e sirenica, l’altra maschile ritrosa e passiva – e in «eterna tenzone». Sono queste che, scontrandosi, tessono l’intreccio delle scene drammatiche in Accame. Le maschere abitano solitamente degli spazi atemporali, sospesi e fittizi, svincolando la lotta tra essenze dal tangibile e rendendola ancestrale. Ma le convergenze prosastiche non si fermano ai personaggi e ai loro contesti: è sfogliando l’ultima pagina delle scene che Accame ci ricorda chi è, con una sua, «poeticovisualmenteparlando», inconfondibile firma.

Lo sphragìs di Accame non è scritto, ma disegnato: una penna blu ed una matita tracciano vuoti e pieni, linee rette e oblique, emblematizzando iconograficamente lo scontro poco prima espresso solo a parole. Accame si riconferma in chiusura quel poeta totale di cui sappiamo ancora troppo poco, le cui carte meritano di essere guardate da occhi esperti, in grado di coglierne l’infinito ed inedito potenziale.

____________________

- V. Accame, S. Ricaldone, G. Zanchetti, Vincenzo Accame, Galleria Peccolo, 2018, p. 12.

- E. Gazzola, Malebolge. L’altra rivista delle avanguardie, Diabasis, 2011, p. 44.

- Così scrive Accame in Parasurrealismo e avanguardie, contributo teorico pubblicato sul numero speciale di “Malbolge” uscito come inserto della rivista “Marcatrè” nella primavera del 1966 (Ivi, p. 238).