Su Felice Casorati (e le sue muse)

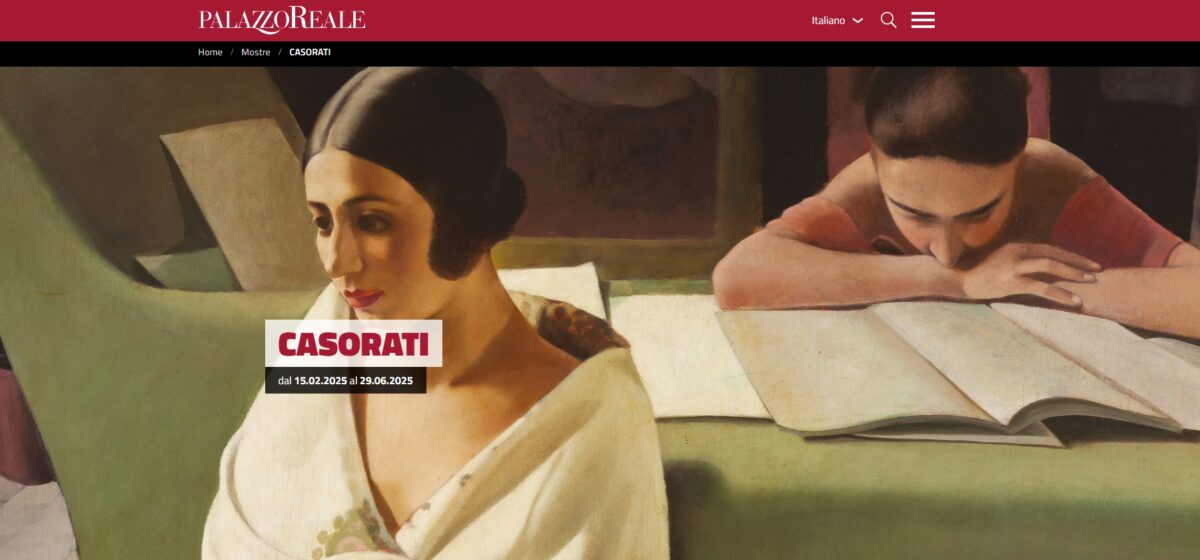

Si è chiusa pochi giorni fa la mostra su Felice Casorati tenuta a Milano negli spazi di Palazzo Reale tra il 15 febbraio e il 29 giugno 2025, che ha rappresentato un’occasione quanto mai propizia per poter accostare l’opera di un autore che ha attraversato il primo Novecento con i tratti di una marcata originalità: dalle prime prove che risentono di un decorativismo fin-de-siècle, passando per le dotte essenze del realismo magico, fino ai bozzetti che documentano le collaborazioni con il Teatro alla Scala.

Un curioso documento conservato nelle collezioni speciali della Biblioteca della sede di Milano consente di riflettere sul primo tempo di Casorati, mettendo a fuoco quel periodo di formazione dei primissimi anni del Novecento in cui, consigliato da alcuni medici di trasferirsi in campagna per riaversi da un principio di esaurimento nervoso, il giovane Felice si trova a Praglia, sui Colli Euganei.

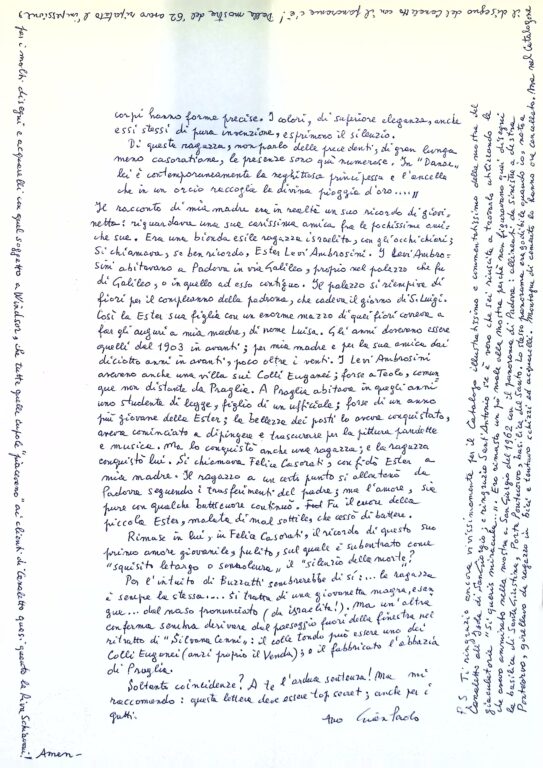

Il documento è costituito da una lettera inviata da Gian Paolo Garcea (Padova, 1912-Milano, 1987) a Liana Bortolon ed è conservato nell’omonimo fondo intitolato alla critica d’arte. Garcea, connaisseur delle arti, squisitissimo “dilettante” (nel senso più nobile del termine), uomo di vastissime letture e di grande profondità e acume, dopo aver frequentato il Liceo Classico “Tito Livio” di Padova, si laureò nel 1934 con lode in Ingegneria meccanica e poté entrare, dopo un perfezionamento al Politecnico di Torino, all’Alfa Romeo.

In gioventù, Garcea aveva partecipato ad alcune iniziative del Futurismo universitario padovano per le quali ebbe modo di dare sfoggio della sua abilità grafica con disegni, ritratti e testatine. Collaborò all’Arcipazzo (numero unico il cui sottotitolo recita Stralunario goliardico sportivo coloniale aero-futurista ecc.) pubblicato per la Festa delle matricole del 1932 a cura dell’ufficio stampa del GUF. Il numero venne illustrato in copertina e nelle pagine interne da Garcea con caricature degli amici padovani. Scrisse anche un testo per un altro foglio, Canta giovinezza, pubblicato nel 1934 dallo stesso gruppo di futuristi universitari. Raffinato e colto epistolografo, nelle sue lettere non di rado l’acutezza dell’ingegno si unisce all’eleganza dello stile. In una lunga lettera del 3 dicembre 1982 Garcea scrive a Liana Bortolon riferendosi a uno scritto di Dino Buzzati, che dall’ottobre del 1967 ricopriva l’incarico di responsabile della pagina d’arte del “Corriere della Sera”. Nel maggio 1970 si era aperta a Milano una mostra su Felice Casorati nella sede della Galleria “Il Castello”, in via Brera 16. Nell’esame dell’esposizione, che venne allestita con 37 dipinti e 16 disegni dell’artista, Buzzati scriveva:

Quando si nomina Casorati, si pensa subito alle ragazze, per lo più nude, e alle nature morte, composte solitamente di elementi uguali (pere, limoni, mele, uova, teste di gesso) […]. Ma è nelle ragazze (anzi nella ragazza, perché è sempre la stessa) che l’artista ha realizzato la maggiore poesia. Si tratta, parlo del suo periodo classico, di una giovanetta magra, esangue, un po’ legnosa, dal naso pronunciato, apatica e non sensuale, ma tutt’altro che priva di una sottile sex-appeal. Di solito dorme, se non dorme tiene gli occhi chiusi, se non li tiene chiusi guarda dinnanzi a sé senza espressione. Casorati non si preoccupa di darcene la precisa realtà fisica o psichica. Anche se dedotta da una modella in carne e ossa, la fanciulla è una sua invenzione che vive in un mondo immaginario, senza però forzature fantastiche che possano far pensare al surrealismo. Ma l’incantesimo c’è, non fatto di inquietanti enigmi, anzi prodotto da quella specie di squisito letargo o sonnolenza che pervade la stanza, che regna sulla spiaggia o sul giardino. L’atmosfera è limpida, le cose ed i corpi hanno forme precise. I colori, di superiore eleganza, anche essi stessi di pura invenzione, esprimono il silenzio. Di questa ragazza, non parlo delle precedenti, di gran lunga meno casoratiane, le presenze sono qui numerose. In Danae, del 1937, lei è contemporaneamente la neghittosa principessa e l’ancella che in un orcio raccoglie la divina pioggia d’oro[1].

Garcea, con discrezione e scusandosi della sua proposta di lettura che poteva sembrare presuntuosa, confidava a Liana Bortolon un preciso ricordo personale della madre Luisa che, a suo avviso, avrebbe potuto gettare una qualche luce sull’immagine incantata di questa figura femminile che nelle opere casoratiane sembra assumere le tonalità dell’incantesimo. Ecco lo stralcio dalla lettera:

Il racconto di mia madre era in realtà un suo ricordo di giovinezza: riguardava una sua carissima amica fra le pochissime amiche sue. Era una bionda esile ragazza israelita, con gli occhi chiari. Si chiamava, se ben ricordo, Ester Levi Ambrosini. I Levi Ambrosini abitavano a Padova in via Galileo, proprio nel palazzo che fu di Galileo, o in quello ad esso contiguo. Il palazzo si riempiva di fiori per il compleanno della padrona, che cadeva il giorno di S. Luigi. Così la Ester sua figlia con un enorme mazzo di quei fiori correva a far gli auguri a mia madre, di nome Luisa. Gli anni dovevano essere quello del 1903 in avanti; per mia madre e per la sua amica dai diciotto anni in avanti, poco oltre i venti. I Levi Ambrosini avevano anche una villa sui Colli Euganei; forse a Teolo, comunque non distante da Praglia. A Praglia abitava in quegli anni uno studente di legge, figlio di un ufficiale; forse di un anno più giovane della Ester; la bellezza dei posti lo aveva conquistato, aveva cominciato a dipingere e trascurare per la pittura pandette e musica. Ma lo conquistò anche una ragazza; e la ragazza conquistò lui. Si chiamava Felice Casorati, confidò Ester a mia madre. Il ragazzo a un certo punto si allontanò da Padova seguendo i trasferimenti del padre; ma l’amore, sia pure con qualche batticuore continuò. Fu il cuore della piccola Ester, malata di mal sottile, che cessò di battere. Rimase in lui, in Felice Casorati, il ricordo di questo suo primo amore giovanile, pulito, sul quale è subentrato come «squisito letargo o sonnolenza» il «silenzio della morte»? Per l’intuito di Buzzati sembrerebbe di sì: «la ragazza è sempre la stessa […] si tratta di una giovanetta magra, esangue […] dal naso pronunciato» (da israelita!). Ma un’altra conferma sembra derivare dal paesaggio fuori della finestra nel ritratto di Silvana Cenni: il colle tondo può essere uno dei Colli Euganei (anzi proprio il Venda); e il fabbricato l’abbazia di Praglia. Soltanto coincidenze?

Anche noi oggi, a oltre quarant’anni di distanza, ci domandiamo se siano soltanto coincidenze o non forse occasioni che, incidendo in profondità un percorso vitale e artistico, non facciano altro che assumere i contorni di un archetipo ispirativo capace di ridestarsi e ridefinirsi continuamente nel lungo arco di un’intera esistenza.

____________________

- D. Buzzati, Mostre d’arte [Felice Casorati], «Corriere della Sera», venerdì 5 giugno 1970, p. 7.