3. La Milano del dopoguerra e la scoperta del dialetto

«Dopo l’ubriacatura di morte, sembrava che tutti fossero travolti da un desiderio prepotente di vita».

Quando la guerra finì, intorno all’età di sedici anni, Franco Loi cominciò a lavorare come manovale allo Scalo merci di Milano Smistamento. Fu un periodo molto intenso nella vita del poeta: lavorava di giorno e la sera si dedicava agli studi, svolgendo parallelamente l’attività politica. Intanto osservava il mondo attorno lui, soprattutto le persone, e maturava l’esigenza di scrivere, annotare e raccontare.

«Scrivevo sui documenti ferroviari, dietro i moduli, su foglietti che poi ricopiavo. Riportavo pensieri e frasi che sentivo sui treni merci dagli operai, che molte volte si esprimevano con motti arguti e raccontavano le loro storie […] Scrivevo dappertutto, ogni volta che potevo.

In quel tempo, e anche più tardi, ritenevo che fosse necessario prendere nota di tutto: testimoniare le esperienze degli altri, aiutare la mia memoria, scrivere le mie e le altrui impressioni […] Mi sembrava di poter rubare il tempo, come una cosa preziosa che avrei conservato per sempre.

C’era anche il desiderio di preservare quel patrimonio di parole che la gente semplice sembrava disperdere nell’aria. Mi sembrava una missione, qualcuno doveva assumersi la responsabilità di conservare la voce profonda della vita».

Ottenuto il diploma, venne trasferito in Stazione centrale, dove fu impiegato come contabile fino al 1955. Dopo una breve parentesi nella città di Londra, fece ritorno a Milano alla ricerca di un nuovo lavoro: fu assunto in Rinascente, prima all’Ufficio pubblicità e successivamente alle Pubbliche Relazioni.

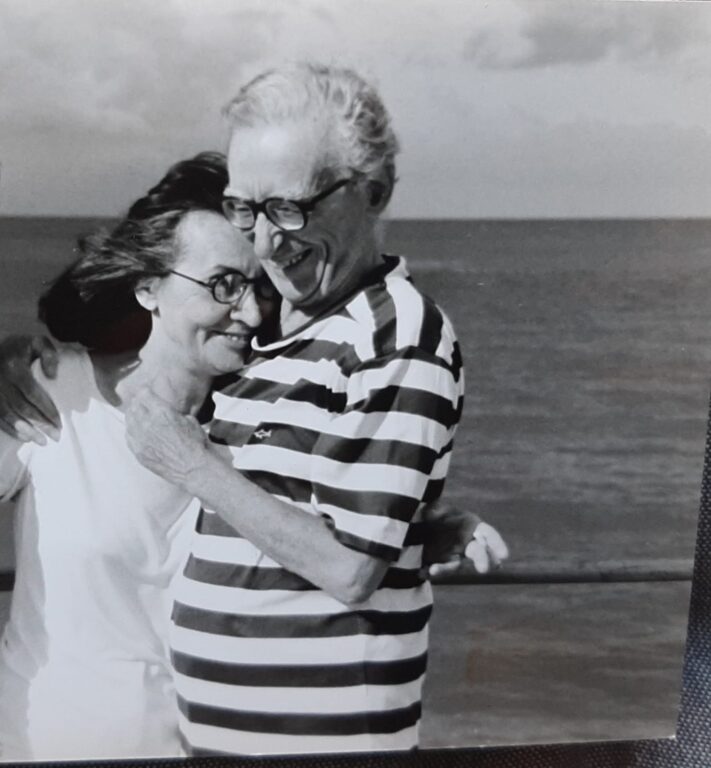

L’anno che senza dubbio segnò una svolta nella sua vita fu il 1960: grazie all’amicizia con Mariella Marzorati, Loi cominciò a lavorare in Mondadori, dove conobbe da subito Vittorio Sereni. Nello stesso anno, il 10 novembre, sposò Silvana.

Erano gli anni del boom economico: le trattorie gremivano di gente, il denaro circolava in maggiore quantità, la televisione invadeva le case degli italiani, la classe operaia – con l’impiego tecnologico nelle aziende 23

– subiva un’evoluzione verso il settore terziario. Fu un periodo di grande trasformazione sociale in cui la città cambiava ancora una volta lasciandosi ormai alle spalle gli orrori precedentemente patiti.

È questo il periodo in cui Loi inizia a scrivere poesia. Lo fa usando inizialmente la lingua italiana, senza però esserne soddisfatto. In futuro, ricordando questi primi tentativi, affermerà che i versi da lui creati a quel tempo sembravano inefficaci imitazioni di altri poeti.

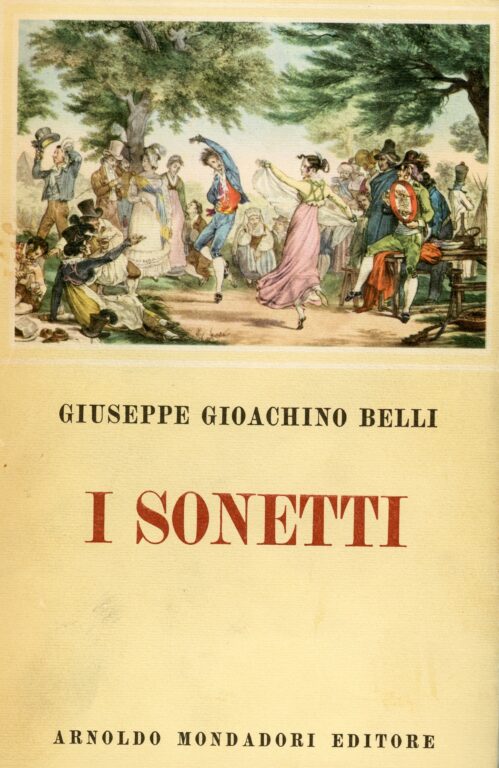

Nell’estate del 1967 la lettura dei Sonetti in romanesco del Belli gli fece comprendere la grande potenzialità narrativa offerta dal dialetto e dal romanzo in versi, tanto che dirà: «Il Belli fu come un sasso, anzi un macigno, gettato nello stagno». Da questo momento la scrittura di Loi prese corpo e trovò nel dialetto milanese il canale che riusciva a veicolare i suoni e le disarmonie della realtà, dando forma a un dettato lirico che il poeta sentiva suo:

«Sentivo l’emozione della cosa e insieme del suono della parola, e questo mi conduceva ad altri suoni ed emozioni – era il filo sonoro a condurmi verso la forma di ciò che intendevo dire. Non si trattava più di “costruire una poesia” ma piuttosto di seguire un ritmo dettato dai suoni e dalle emozioni, dall’esperienza di cui volevo parlare e dal modo in cui essa si manifestava autonomamente».

Nell’estate del 1967 Loi scrisse ben 119 poesie.