Fu veramente il “fantasma di Predappio” a rivelare a donna Rachele il proprio luogo di sepoltura?

Un giorno di metà agosto 1946 il questore di Milano Vincenzo Agnesina rivolgeva in forma riservatissima al cardinal Ildefonso Schuster una richiesta singolare: designare un luogo segreto per la sepoltura della salma di Benito Mussolini, trafugata il precedente 23 aprile dal campo 16 del cimitero di Musocco, dove lo stesso questore aveva dato ordine fosse tumulata in forma anonima vicino a Clara Petacci ed altri fascisti uccisi a Dongo il 28 aprile 1945.

Le indagini di Agnesina, a lui affidate personalmente dal ministro dell’Interno Giuseppe Romita poco dopo il furto, avevano portato al fermo di una ventina di attivisti del neofondato Partito Democratico Fascista; ma del corpo del duce non vi era traccia. Solo la dichiarazione spontanea in questura il giorno 11 agosto di padre Enrico Zucca, superiore del convento dei frati minori di Sant’Angelo a Milano dove la bara era stata temporaneamente alloggiata, e del confratello padre Alberto Parini, fratello del prefetto ed ex podestà di Milano Piero Parini, avevano permesso ad Agnesina di venire a capo dei ripetuti spostamenti del baule con il corpo di Mussolini nelle settimane successive la sottrazione, che conducevano, infine, all’interno di un armadio a muro di una cella della Certosa di Pavia[1].

I familiari di Mussolini, avvertiti del ritrovamento, reclamavano la consegna della salma, ma i faticosi processi di pacificazione e ricostruzione sociale della Repubblica nata dagli esiti del referendum del 2 giugno suggerirono al presidente del Consiglio Alcide De Gasperi di evitare che il sepolcro del duce divenisse luogo di violazioni o tributi, e negò l’autorizzazione. Il cardinal Schuster diede incarico al provinciale dei frati cappuccini di Lombardia, padre Benigno da Sant’Ilario Milanese, e a padre Carlo da Milano, assistente ecclesiastico nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di individuare un posto idoneo ed approntare quanto necessario all’occultamento. Il pomeriggio del 1° settembre 1946 la salma veniva segretamente collocata in una cappella al primo piano del convento cappuccino di Cerro Maggiore, ad insaputa degli stessi frati del convento; all’operazione parteciparono, oltre i due padri, il questore Agnesina, alcuni agenti di polizia e l’archivista dei cappuccini padre Mauro da Cornate d’Adda, che sulla cassa aveva apposto la frase: «Contiene documenti segreti da aprire dal Definitorio Provinciale»[2].

I resti di Mussolini furono consegnati ai familiari solo undici anni dopo, il 29 agosto 1957, per volontà del capo del governo Adone Zoli, presenti ancora Agnesina, alcuni frati, poliziotti e personale medico per la ricognizione, tra cui il patologo Caio Mario Cattabeni dell’Università di Milano, che nell’aprile 1945 aveva eseguito l’autopsia sul corpo del duce.

Dalla segreta sepoltura cerrese alla tumulazione nella tomba di famiglia nel cimitero di San Cassiano a Predappio, i giornali dell’epoca, all’oscuro degli eventi e dei protagonisti, elucubrarono le congetture più fantasiose sul nascondiglio della cassa e pure sulle sorti dello stesso Mussolini, che taluni affermavano di aver visto vivo a Piacenza, in Inghilterra, in mongolfiera sui cieli italiani[3]. Le dicerie più azzardate trovavano qualche appiglio nelle dichiarazioni rilasciate ai rotocalchi dalla vedova donna Rachele, che asseriva di ricevere informazioni sul luogo della sepoltura direttamente dal defunto per mezzo di sogni e rivelazioni medianiche: ed effettivamente la vedova doveva essere in qualche modo a conoscenza dei vari luoghi di transito delle spoglie, riferiti nei suoi racconti con vaga approssimazione, mantenendo uno scrupoloso riserbo sul luogo esatto dell’occultamento[4].

Che le informazioni in possesso di donna Rachele non derivassero da suggestioni oniriche o spiritiche, ma da più comuni canali di comunicazione umani, lascia supporre un documento conservato nel Fondo dello storico Gianfranco Bianchi (1915-1992), professore di Storia contemporanea e Storia del giornalismo nell’Università Cattolica del Sacro Cuore dal 1966 al 1990[5].

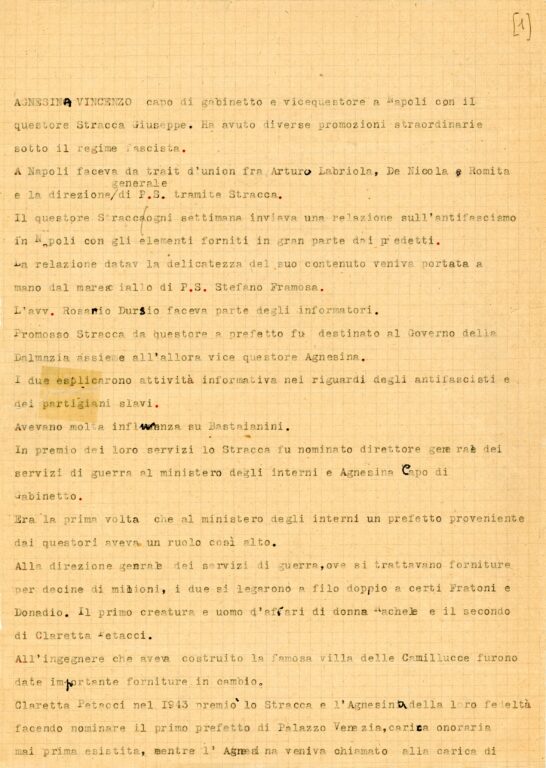

In un foglio dattiloscritto su entrambe le facciate sono riportate informazioni dettagliate sulla carriera professionale di Vincenzo Agnesina, dagli esordi napoletani all’ombra del questore Giuseppe Stracca, alla nomina a questore di Milano nel settembre 1946. Il documento riferisce le «diverse promozioni straordinarie sotto il regime fascista» e il ruolo di trait d’union svolto a Napoli «fra Arturo Labriola, De Nicola, Romita e la direzione generale di P.S. tramite Stracca», che gli avrebbe valso un anno dopo la Liberazione la nomina a questore di Milano da parte del ministro dell’Interno Romita[6]. La nota rimarca l’attività informativa di Agnesina su oppositori antifascisti che gli procurò l’incarico di capo di gabinetto alla direzione generale dei servizi di guerra, «ove si trattavano forniture per decine di milioni», e come in questa funzione si fosse legato «a filo doppio a certi Fratoni e Donadio», definiti dall’anonimo redattore «il primo creatura e uomo d’affari di donna Rachele, il secondo di Claretta Petacci»[7]. Come premio per la sua attività e la fedeltà ai familiari del duce, Agnesina avrebbe ottenuto «l’incarico di sovrintendere al servizio di polizia di Palazzo Venezia e di Villa Torlonia», residenza privata della famiglia Mussolini, dove si «recava spesso a prendere ordini da donna Rachele»[8].

La scheda sui solidi rapporti del questore Agnesina con Rachele Mussolini fu inserita da Gianfranco Bianchi in una cartella dove aveva riunito materiale vario di studio su esponenti del fascismo[9].

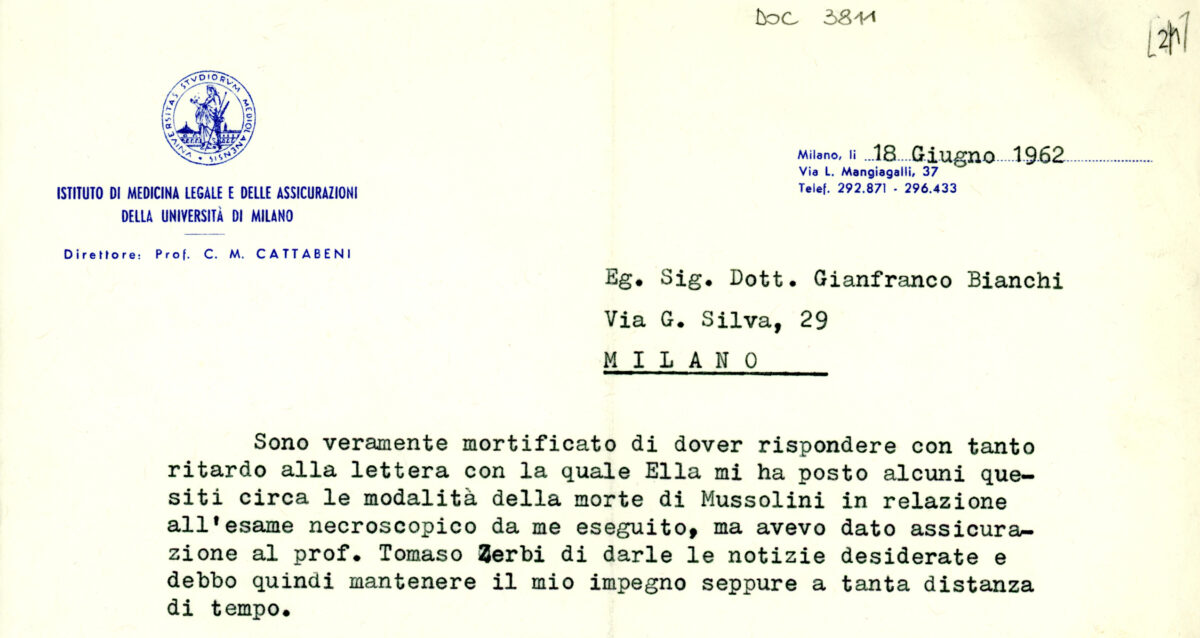

L’interesse dello storico per queste vicende riprese nel 1962, in ordine però ad un altro quesito, ossia l’attribuzione dell’esecuzione del duce, che Bianchi era giunto a dubitare fosse di mano del Colonnello Valerio (Walter Audisio, nel 1962 deputato parlamentare comunista), risultando secondo le sue ricerche «più probatorio il fatto che a sparare sarebbe stato l’ex terzino della squadra calcistica del Como Michele Moretti, che allora si faceva chiamare Pietro». Per verificare la sua ipotesi, in data «Milano, 11 aprile 1962» Bianchi chiese un consulto al professor Cattabeni, come «Maestro» della medicina legale ed anche «in questo caso, testimone diretto» dell’autopsia nel 1945, del rinvenimento nel 1946 e del riconoscimento del corpo a Predappio nel 1957[10]. Ma la risposta del patologo datata «Milano, 18 giugno 1962», pur circoscritta agli aspetti medici dell’indagine, dilatava ulteriormente i termini temporali degli eventi fatali e lasciava aperto il caso[11].

____________________

- Per le intricate vicende del trafugamento della salma di Benito Mussolini si veda la ricostruzione di S. Luzzatto, Il corpo del duce. Un cadavere tra immaginazione, storia e memoria, Einaudi, 1998, pp. 84-119; in particolare sul ruolo del questore Agnesina alle pp. 108-112.

- Informazioni tratte dalla relazione sugli avvenimenti resa da padre Carlo Varischi alla Curia ambrosiana, conservata presso l’Archivio storico diocesano di Milano. Un dossier giornalistico a ridosso dei fatti, che dimostra conoscenza della memoria di padre Varischi: Dal diario di p. Carlo, a cura di P. Fusar, “Il Giorno”, 3 settembre 1957, p. 11; 4 settembre 1957, p. 11; 5 settembre 1957, p. 5; 6 settembre 1957, p. 11.

- S. Luzzatto, op. cit., p. 92.

- Le memorie di donna Rachele, redatte sulla base di un suo brogliaccio dal direttore de “Il Resto del Carlino” Giorgio Pini, furono pubblicate in R. Mussolini, La mia vita con Benito, Mondadori, 1948; un racconto sui sogni rivelatori di Rachele compare in R. Mussolini, In sogno lo rivedo sempre giovane, “Oggi”, 7 novembre 1957.

- Nota inedita conservata in Biblioteca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Archivi culturali, Fondo Gianfranco Bianchi, BIA 01-05-10.

- Ivi, f. 1r. A conclusione della nota, l’anonimo redattore commenta: «Indubbiamente Romita, nominando l’ispettore generale di P.S. Agnesina questore di Milano ha voluto favorire l’Agnesina per i buoni servizi resigli a Napoli», Ivi, f. 1v.

- Ivi, f. 1r.

- Ivi, f. 1v.

- I documenti della cartella “Personaggi del Fascismo” sono conservati in Fondo Gianfranco Bianchi, BIA 01-05.

- Lettera di Bianchi a Cattabeni: Fondo Gianfranco Bianchi, BIA 02-10-2.1-2.

- Risposta di Cattabeni a Bianchi: Fondo Gianfranco Bianchi, BIA 02-10-2.2. Bianchi tornò sull’imputazione dell’uccisione di Mussolini in G. Bianchi, F. Mezzetti, Mussolini, aprile ’45: l’epilogo, Editoriale Nuova, 1979, pp. 85-118.

In alto: la tomba violata di Mussolini nel Cimitero Maggiore di Milano (da Wikipedia).