Dramma umano e impegno civile nell’opera di Agenore Fabbri

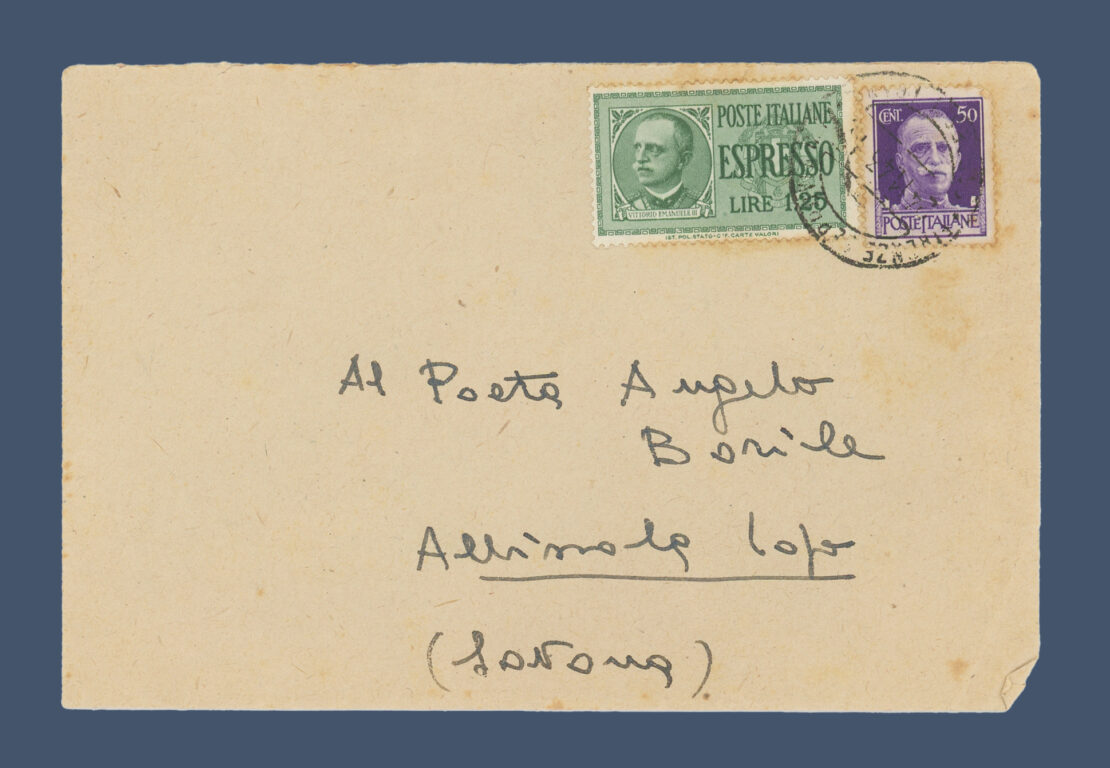

Tra le carte conservate dalla Biblioteca di Milano dell’Università Cattolica vi è un piccolo, ma piuttosto significativo carteggio intercorso tra lo scultore Agenore Fabbri (1911-1998) e il poeta Angelo Barile (1888-1967).

Le lettere, risalenti al periodo 1943-1956, sono la preziosa testimonianza di una bella e sincera amicizia tra i due corrispondenti, nonché di una importante fase della vita personale e artistica dello scultore. Agenore Fabbri nacque nel 1911 a Barba, una piccola località nei pressi di Quarrata, in provincia di Pistoia. Dopo un’iniziale formazione presso la Scuola d’Arti e Mestieri di Pistoia si recò a Firenze per proseguire gli studi all’Accademia di Belle Arti.

Nel capoluogo toscano, vivacissimo polo culturale, frequentò il celeberrimo Caffè delle Giubbe Rosse, luogo privilegiato di incontro per letterati e artisti, e si perfezionò nella lavorazione della terracotta. Per questo motivo, nel 1935 si trasferì nel savonese, ad Albisola[1], da sempre centro specializzato nella produzione di terrecotte e ceramiche, trovando lavoro come modellista presso le manifatture locali. Nella cittadina ligure Fabbri strinse amicizia con il poeta Angelo Barile, nativo proprio di Albisola, che, insieme al fratello Giulio[2] e a Giuseppe Agnino, aveva fondato nel 1921 la Casa dell’Arte, con l’intento di realizzare ceramiche nelle quali si rispecchiassero i dettami delle più moderne correnti artistiche. La direzione della Casa dell’Arte era stata affidata al pittore e ceramista Manlio Trucco, che grazie ai suoi lunghi viaggi in Francia e in Sudamerica aveva appreso nuove tecniche di lavorazione e reinterpretato, attualizzandoli, motivi ornamentali mutuati dall’Art Déco e dall’Arte Precolombiana. Tra le molte realtà presenti nella località ligure vanno senz’altro ricordate le manifatture di proprietà della famiglia Mazzotti, attive fin dal 1903. Nel 1938, dalla collaborazione di Tullio Mazzotti[3] e Filippo Tommaso Marinetti nacque il Manifesto futurista della ceramica e aeroceramica, e il secondo Futurismo rese Albisola un centro d’elezione per tutti gli artisti, italiani e stranieri, interessati alle arti plastiche, che vi risiedevano per lunghi periodi o vi si trasferivano stabilmente, proprio per frequentare i numerosi cenacoli artistici e le manifatture albisolesi.

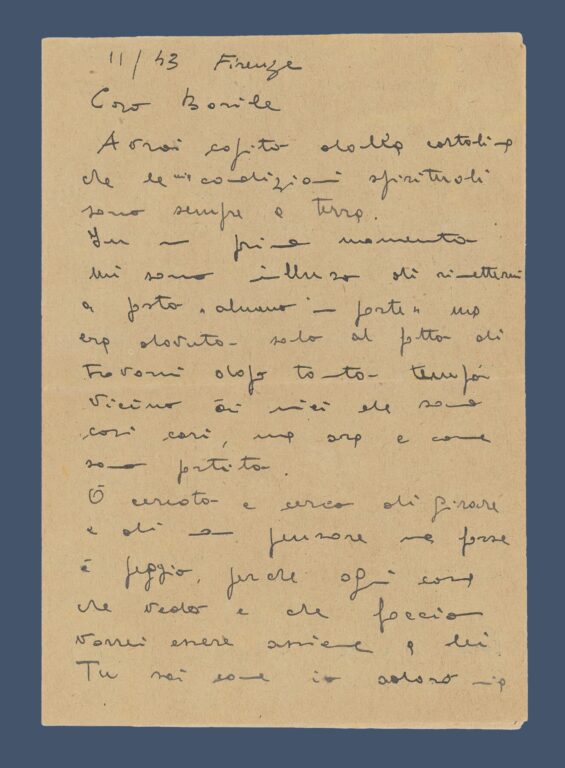

Dopo i primi successi ottenuti sul finire degli anni Trenta e all’inizio degli anni Quaranta, Fabbri, come molti altri artisti, visse un arresto della propria carriera a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, alla quale partecipò dapprima come soldato sul fronte jugoslavo e poi contribuendo alla Resistenza.

Nella sezione di corrispondenza conservata, riferita agli ultimi mesi del 1944 e ai primi del 1945, sebbene si parli perlopiù di tematiche artistiche e letterarie, di collaborazioni tra artisti e di amici comuni, trapelano le difficoltà del vivere in un Paese in guerra, diviso in due, nel quale gli spostamenti risultano difficili, quando non impossibili. Fabbri si trova da tempo bloccato a Genova, senza poter tornare in Toscana a trovare i suoi e ad assicurarsi che stiano bene. Il desiderio di riunirsi alla propria famiglia si fa sempre più pressante e urgente, dopo lunghi mesi di lontananza, come spiega nella lettera a Barile dell’8 maggio 45: «Caro Angiolo, sono ancora qui a Genova in attesa del sospirato permesso per poter partire». Finalmente, Fabbri riesce a tornare in Toscana dai suoi familiari, come afferma nella lettera del 17 maggio 1945 da Firenze: «Caro Barile, La strada è stata molto dura avendola dovuta fare tutta in bicicletta. Però il compenso di questa mia fatica è stato molto grande avendo trovato tutti i miei cari in ottima salute (pur avendo passato i guai più seri) solo il babbo ha avuto un braccio rotto per il crollo della casa, fatta saltare dai tedeschi […]». Rileva inoltre il silenzio della vita artistica e anche i sodalizi culturali risultano ancora limitati dal momento che gli abituali luoghi di ritrovo, come il celebre Caffè delle Giubbe Rosse, appaiono ancora interdetti ai civili.

Il 29 ottobre 1945 Fabbri scrive a Barile riferendogli di essere alla ricerca di uno studio in cui installarsi a Milano: «[…] Anche qui la vita è un po’ ferma come ovunque. C’è però speranza di ripresa – l’altro giorno alla Galleria Santa Radegonda c’è stata l’inaugurazione di una mostra con l’intervento di Bacchelli [… ]», riferendo poi la necessità di procurarsi le tessere annonarie per poter mangiare.

Nel 1946 l’Italia è ormai una Repubblica, e in una lettera del 9 giugno Fabbri esordisce affermando: «Finalmente siamo in un paese repubblicano ora sta a noi saperlo mantenere con dignità». Nell’Italia postbellica, che va rimessa in piedi sia dal punto di vista morale che da quello artistico, le difficoltà sono naturalmente ancora molte, come leggiamo nella lettera che Fabbri scrive a Barile da Milano, l’11 ottobre 1946, in cui si augura di prendere presto possesso dello studio dove poter lavorare. Dopo la guerra, Fabbri visse stabilmente a Milano, continuando a risiedere e a lavorare ad Albisola nei mesi estivi. A partire dalla fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta, Albisola, infatti, era tornata ad essere un luogo amatissimo dagli artisti. Tra coloro che la frequentarono in quegli anni ricordiamo Marino Marini, Giacomo Manzù, Aligi Sassu, alcuni esponenti del gruppo CoBrA, tra cui Karel Appel e Asger Jorn, Roberto Matta, Wifredo Lam, Giuseppe Capogrossi, Emilio Scanavino e Piero Manzoni. Nel 1965 nacque il premio della Rosa d’Oro[4].

Presso le manifatture Mazzotti, nel 1947 Fabbri realizza le tre opere Donna del popolo, Uomo colpito e La madre. L’esperienza bellica aveva costituito uno spartiacque nella sua produzione, e la sua sensibilità, acuita dalle recenti tragiche vicende, era virata ancora di più verso l’esasperazione dell’espressività e della drammaticità dei soggetti rappresentati, oltre che verso la scelta di tematiche riferite alla violenza dell’uomo e all’irrazionalità della guerra.

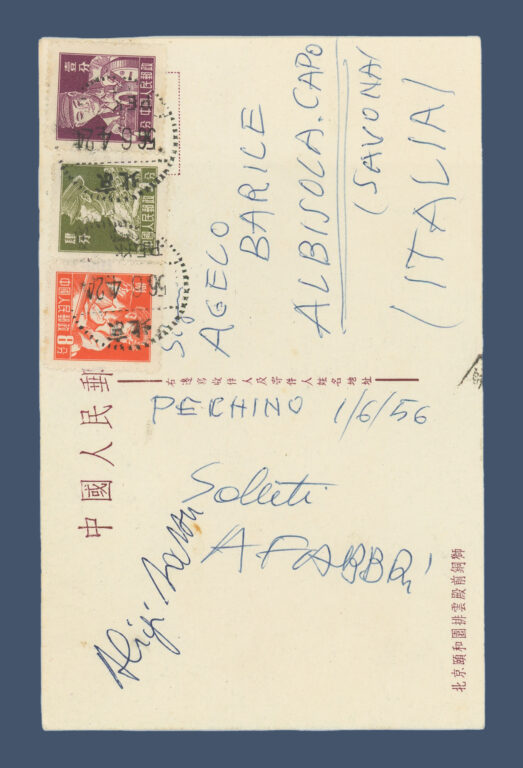

Una cartolina scritta all’inizio del 1948 testimonia la definitiva consacrazione di Fabbri, registrando «un bilancio veramente straordinario» di pubblico e di vendite. Nel 1956, ormai artista completo e affermato, Fabbri compie un lungo viaggio di tre mesi in Cina con un gruppo di colleghi: Aligi Sassu, Giulio Turcato, Ampelio Tettamanti, Antonio Zancanaro e Antonietta Raphaël Mafai[5].

Dall’esordio attraverso l’utilizzo della terracotta, materiale povero e senza grossi costi di lavorazione, Fabbri, a partire dalla maturità, negli anni Cinquanta e Sessanta, passò a plasmare le sue opere in legno, bronzo, acciaio, ferro e zinco, nonché, negli ultimi anni della sua produzione artistica, anche mediante l’utilizzo di materiali di recupero come stoffa, sabbia e lattine.

L’artista morì a Savona nel 1998, all’età di 87 anni. Molte sue opere adornano le città italiane, come il Monumento alla Resistenza (1974) eretto a Savona, e il Monumento alla mondina (1984) a Vercelli. A Milano, sua città d’adozione, possiamo ammirare diverse sculture di Agenore Fabbri, esposte in spazi pubblici: la Caccia al cinghiale, terracotta a gran fuoco che, originariamente presentata alla Triennale del 1949, e in seguito acquistata dal Comune di Milano, adorna il giardino della Biblioteca Sormani fin dal 1955; la Resurrezione (1976), opera in marmo nero e granito bianco che adorna la Tomba Ghezzi-Orsenigo al Cimitero Monumentale; la Condizione umana (1983), opera in bronzo e acciaio collocata in Piazza Einaudi, e infine il Monumento al Partigiano (1985), in bronzo e acciaio, originariamente collocato in Via Boifava e dal 2012 ricollocato nel Parco della Chiesa Rossa.

Sono opere di grande attualità ancora oggi, che testimoniano la lacerazione dell’uomo moderno e urlano contro le guerre, le lotte fratricide e le ingiustizie sociali.

____________________

Per approfondimenti sull’opera di Fabbri e su Albisola:

- L.[eonardo] B.[orgese], Mostre d’arte, in “Corriere della Sera”, 10 febbraio 1948, p. 3, sulla prima personale milanese di Fabbri

- Ad Albissola si cammina su raffinate opere d’arte: inaugurata la “passeggiata degli artisti”, in “Corriere d’Informazione”, 12-13 agosto 1963

- M.[ilena] Mi.[lani], Ad Albisola. Intermezzo di Pergolesi, in “Corriere d’Informazione”, 21-22 agosto 1964, p. 9 (sulla frequentazione estiva e sulla colonia di artisti ad Albisola)

- G. Grieco, Una rosa a chi cuoce la poesia nei forni, in “Corriere d’informazione”, 17-18 agosto 1965, p. 3 (sulla celebrazione di Tullio d’Albisola e la nascita del premio della Rosa d’oro)

- D. Porzio, Il “mastino” Agenore Fabbri latra contro i mostri, in “Corriere d’Informazione”, 22-23 gennaio 1969, p. 3

- Il prigioniero di Piazza Einaudi, in “Corriere della Sera”, 23 luglio 1982, p. 14

- G. Buscaglia, Fulvio Rosso, Colori in festa. L’allegra policromia del Futurismo anima le terrecotte realizzate negli anni Trenta dai laboratori di Albisola, in “AD/Antiques & Collectors”, settembre 2001, p. [116-125]

- N. Mura, Una stagione felice, in Labirinto Luzzati. Un percorso biografico, a cura di Sergio Noberini, Genova University Press, Genova 2022, p. 53-55

- T. Conte, C’era una volta, in Labirinto Luzzati. Un percorso biografico, a cura di Sergio Noberini, Genova University Press, Genova 2022, p. 57-58

- www.agenorefabbri.com.

____________________

- La lavorazione delle terre ad Albisola, come in gran parte della Liguria, è di antichissima tradizione. Fin dal tempo dei Romani erano attive fornaci per la produzione di mattoni e di anfore per la conservazione e il trasporto di alimenti. In epoca medievale, grazie all’attività dei monaci, prese avvio la produzione della ceramica e dal sedicesimo secolo si iniziarono a confezionare maioliche. L’attività artigianale proseguì ininterrottamente nei secoli successivi, fino ad arrivare ai primi decenni del Novecento, quando le manifatture della cittadina ricevettero nuovo impulso dal Futurismo.

- I fratelli Barile erano essi stessi figli di un fabbricante di ceramiche, Emmanuele Barile.

- Tullio Mazzotti era stato ribattezzato da Marinetti “Tullio d’Albisola” a metà degli anni Venti, in seguito alla sua adesione al Futurismo.

- Nata nel 1965 per omaggiare Tullio Mazzotti, la Rosa d’Oro è un’onorificenza destinata agli artisti che hanno contribuito a diffondere la fama di Albisola. Lucio Fontana ne fu insignito nel 1966 e Agenore Fabbri nel 1967.

- Il viaggio in Cina è testimoniato da una cartolina facente parte del fondo, datata 1° giugno 1956, scritta da Fabbri a Barile, e firmata anche da Aligi Sassu.